Налоги

Налог - это принудительно взимаемые государством или местными властями средства с физических и юридических лиц необходимые для осуществления государством своих функций на основе государственного законодательства.

Функции налогов:

фискальная – гос-во формирует денежные формы

экономическая - использование налогов в качестве перераспределения национального дохода

Налоговое время - это величина налоговой суммы. Она зависит от налоговой базы.

Налоговая база - это величина, с которой взымается налог.

Налоговые ставки - это размер в котором взимается налог.

Виды ставок:

твердая - устанавливается в абсолютной сумме на единицу дохода

пропорциональная - действует без учета дифференциации налога. Т.е. Чем больше товара тем больше налог

прогрессивная - чем выше доход, тем больше налог

Снижение налога по мере роста дохода

По платежеспособности:

прямые - взымаются с дохода, уплачиваются конкретным лицом (налоговая прибыль, налог на ленту)

косвенные - обязательные платежи, включенные в цены товара (ндс и акцизы)

Налоговая система включает в себя взимаемые государством платежи, налоги, сборы, пошлины, а так же методы их построения

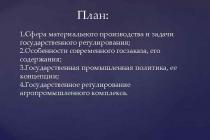

Государственное регулирование - это процесс взаимодействия государства на хозяйственную жизнь общества и связанные с ней социальные процессы в ходе которого реализуются экономическая и социальная политика государства, основанная на определенной концепции

Необходимость государственного регулирования возникает тогда, когда:

На рынках могут возникать монополии, что отражается на благосостоянии населения

Наличие многочисленных товаров, жизненно необходимых обществу, которые либо не предлагаются рынком, либо в недостаточном количестве имеются на существующем рынке

Загрязнение окружающей среды хозяйствующими субъектами

Неполные рынки страховых услуг (медицинское, пенсионное)

Несовершенство информации

В периоды кризисов и депрессии отслеживается безработица, инфляция и экономическое не равновесие

Неравномерное распределение доходов которые ставят под угрозу общественную стабильность

Наличие обязательных товаров и услуг (товары первой необходимости и начальное образование), Потреблять которые общество может заставить только государство но не рынок

Цели гос-го регулирования:

высшая - формирование благоприятных условий для формирования экономического развития и общественной стабильности

цели второго порядка - создание благоприятных институциональных условий для увеличения прибыли и развертывания конкуренции

цели третьего порядка - характерны для каждой страны, в зависимости от ее развития, национальных особенностей и традиций

Средства гос регулирования:

Административно правовые (штрафы и суд)

Государственные финансы - формирование гос бюджета

Денежно кредитный инструментарий

Гос собственность которая воздействует на темпы и пропорции экономического развития

Внешне экономический инструментарий (с помощью пошлин и сборов регулируются объемы торговли, миграция капиталов и рабочей силы)

Доходы населения - это суммы денежных средств и материальных благ, полученных или произведенных домашними хозяйствами за определенный промежуток времени

Роль дохода определяется тем то, что уровень потребления населения прямо зависит от уровня доходов

Денежные доходы - это все поступления денежных средств в виде оплаты труда работающих лиц, доходов от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различных пособий и доходов от собственности в виде процентов и дивидендов, от продажи с/х продукции и различных изделий, доходов от оказанных на сторону услуг, страховые возмещения, доходы от продажи валюты и социальные трансферты.

материальные доходы - это продукция произведенная домашними хозяйствами для собственного потребления

Классификация доходов:

совокупные доходы - это общая сумма доходов по всем источникам их поступления

номинальные доходы - это денежные доходы независимо от налогообложения и изменения цен

располагаемые доходы - номинальные доходы за вычетом налогов и обязательных платежей

реальные - номинальные доходы с учетом изменения розничных цен и тарифов

реально располагаемые доходы - это денежные доходы текущего периода за минусом обязательных платежей и взносов скорректированных на индекс потребительских цен

Зарплата - цена трудовой услуги, предоставляемой наемным работникам.

номинальная зарплата - деньги полученные наемным работником определенной квалификации за определенный промежуток времени

реальная заработная плата - это номинальная зарплата с учетом движения розничных цен

Дифференциация дохода - различие в уровне доходов на душу населения или одного занятого.

Неравенство доходов характерно для всех экономических систем.

Для количественной оценки дифференциации доходов применяются следующие показатели:

Кривая Лоренса

Квинтийный коэффициент - он выражает соотношение между средними доходами 20% и наиболее высокооплачиваемыми 20%. Это отношение идет к наименее обеспеченным 20%.

Индекс концентрации доходов населения - индекс Джинни - этот индекс служит для характеристики распределения совокупного дохода между группами населения. Чем сильнее неравенство тем ближе коэффициент к единице.

Гос политика доходов является частью социальной политики. Она направлена на решение двух главных задач:

Оказание прямой помощи наиболее нуждающимся слоям населения через систему социального обеспечения

Нейтрализация инфляционного обесценивания доходов

Гос политика заключается в перераспределении через гос бюджет дохода путем дифференцирования налогообложения различных групп населения.

Методы гос политики:

Распределение денежных доходов (устанавливается верхний номинальный предел зарплаты)

Индексация дохода - защита доходов от инфляции через повышение доходов

Поддержка бедных слоев населения с помощью льгот и дотаций

Уровень жизни населения предполагает обеспеченность населения жизненными благами. Он состоит из системы показателей рекомендованных ООН.

Рождаемость, смертность

Санитарно-гигиенические условия жизни

Потребление продовольственных товаров

Жилищные условия

Образование и культура

Условия труда и занятость

Доходы и расходы населения

Стоимость жизни и потребительские цены

Транспортные средства

Организация отдыха

Социальное обеспечение

Свобода человека

Чем тяжелее экономическая ситуация в той или иной стране, тем больше и громче звучат в ней призывы к социальной защите населения. О такой защите настоятельно просят, ее требуют от правительства. Сложность положения заключена в том, что если в стране наблюдается экономический спад, снижается производство, уменьшается создаваемый национальный продукт, то возможности правительства, государства, регионов выделять дополнительные средства для социальной защиты населения крайне ограничены. Нагрузка на государственный бюджет возрастает, правительство вынуждено прибегать к увеличению налогов, в связи с чем снижаются доходы предприятий и работников. А это порождает новые социальные напряжения.

Чтобы выправить такое положение, недостаточно желания людей получить социальную защиту от невзгод ухудшающейся жизни, также как недостаточно намерений и обещаний правительства улучшить жизнь. Проблема может быть полностью решена только тогда, когда экономика пойдет вверх и станет создавать минимум благ, который необходим людям. В этом в конечном итоге и состоит спасение.

Следует, прежде всего, понять, что если снизилось производство благ и услуг в стране, а помощь из-за рубежа невелика и закупки по импорту не способны компенсировать такое снижение, если вдобавок запасы и резервы доведены до минимума, то предотвратить понижение уровня жизни, потребления практически невозможно.

Поэтому и правительство, и народ должны осознать, что поголовная социальная защита населения от снижения уровня жизни в условиях отсутствия экономического подъема невозможна. Правильнее, обоснованнее говорить о социальной поддержке отдельных слоев и групп населения, наиболее в ней нуждающихся. Такие категории населения принято называть социально уязвимыми слоями. К социально уязвимым относят, прежде всего, лиц, лишенных возможности самостоятельно, собственными усилиями улучшить свое благосостояние, поддерживать минимально необходимые условия жизни, существования.

В широком смысле слова социально уязвимыми считаются люди, обладающие доходами ниже прожиточного минимума. Строго говоря, при отнесении тех или иных групп людей к категории социально уязвимых следовало бы учитывать не только их текущие доходы, но и денежные сбережения, накопленное богатство, так называемый имущественный ценз . Однако поскольку получить достоверные сведения об имущественном состоянии людей трудно, приходится использовать в качестве критерия, характеризующего материальное положение человека, его официальные денежные доходы.

В сложившейся практике социально уязвимыми считаются семьи с низким денежным доходом на члена семьи (чаще всего это многодетные семьи), семьи, потерявшие кормильца, матери, воспитывающие детей в одиночку, инвалиды, престарелые, пенсионеры, получающие недостаточное пособие, студенты, живущие на стипендию, безработные, лица, пострадавшие от стихийных бедствий, политических и социальных конфликтов, незаконного преследования. В ряде случаев к социально уязвимым слоям относят детей. Все эти люди нуждаются в социальной поддержке со стороны общества, властей, правительства.

Социальная поддержка может быть проявлена в самых разнообразных формах: в виде денежной помощи, предоставлении материальных благ, бесплатного питания, приюта, крова, оказания медицинской, юридической, психологической помощи, покровительства, опекунства, усыновления.

Вопрос о том, кому, в каких видах и формах, в каком объеме оказывать социальную поддержку, относится к числу труднейших в социальной экономике. Так как всем желающим получить помощь и нуждающимся в ней помочь просто невозможно, то ряд экономистов и социологов дают такой рецепт: «помогать только тем, кто не способен помочь себе сам».

В период перехода к рыночной экономике наиболее остро проявляется проблема социальной защиты населения от роста цен (инфляции) и безработицы. Для того чтобы рост цен на товары и услуги не приводил к катастрофическому снижению потребления и жизненного уровня, частично применяется индексация доходов . Это означает, что заработная плата, пенсии, стипендии, другие виды доходов увеличиваются по мере роста розничных цен.

К сожалению, при вяло растущей, ниспадающей экономике, низком уровне производства ни правительство, ни предприятия не имеют возможности повысить доходы, зарплату, пенсии в степени, достаточной, чтобы угнаться за ценами. Если количество создаваемых, производимых, закупаемых за рубежом товаров не увеличивается, то выплата чрезмерного количества денег приведет к наводнению рынка денежной массой и, как следствие, к росту цен, что потребует увеличения доходов, и т.д. Возникнет инфляционная спираль . Поэтому приходится повышать доходы в несколько меньшей степени, чем растут цены.

Доходы населения – это совокупность денежных и натуральных средств, полученных или произведенных домашними хозяйствами за определенный период. Виды доходов подразделяются на денежные, натуральные, располагаемые и реальные.

Денежные доходы населения включают доходы предпринимателей и так называемых самозанятых (фермеров, адвокатов и т.д.), заработную плату наемных работников, пенсии, пособия, стипендии и другие социальные трансферты, доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов и другие доходы.

Натуральные доходы населения – все поступления продуктов сельского хозяйства: продуктов земледелия, животноводства, различных изделий, услуг и другой продукции в натуральной форме, получаемых с приусадебных, садово-огородных участков, домашнего хозяйства, самозаготовки даров природы, предназначенных для личного, семейного потребления.

Под располагаемыми доходами домашних хозяйств понимаются доходы населения за вычетом налогов. Именно располагаемый доход является источником для конечного потребления товаров и услуг и сбережения.

Из этих доходов выделяют их главную часть – реальные располагаемые денежные доходы , которые определяются исходя из денежных доходов текущего периода за минусом обязательных платежей и взносов, скорректированных на индекс потребительских цен.

На сегодняшний день все развитые страны мира создали системы социальной поддержки малоимущих.

Социальные трансферты –это система денежных или натуральных выплат населению, не связанных с его участием в хозяйственной деятельности в настоящее время или в прошлом. Целью социальных трансфертов является гуманизация отношений в обществе, предотвращение роста преступности, а также поддержание внутреннего спроса. Примерами социальных трансфертов являются пенсии (например, по инвалидности или в связи с потерей кормильца), стипендии, пособия (на детей, на погребение и др.).

Государство, организуя через бюджет перераспределение доходов, решает проблему повышения доходов малоимущих слоев населения, создает условия для нормального воспроизводства рабочей силы, способствует ослаблению социальной напряженности и т.д. Степень воздействия государства на процесс перераспределения доходов можно измерить объемом и динамикой расходов на социальные цели за счет центрального и местных бюджетов, а также размером налогообложения доходов. В развитых странах на социальные цели направляется 40 – 50% расходной части бюджета, в России только 15%.

Государство непосредственно вмешивается в первичное распределение денежных доходов и устанавливает минимальный размер оплаты труда. Реже – верхний предел увеличения номинальной заработной платы. Экономическое значение государственного регулирования заработной платы определяется тем, что ее изменение оказывает влияние на совокупный спрос и издержки производства. Политика доходов используется государством для регулирования заработной платы в целях снижения издержек производства, повышения конкурентоспособности национальной продукции, поощрения инвестирования, сдерживания инфляции. Государство, проводя антиинфляционную политику, может временно централизованным путем устанавливать долгосрочный предел роста заработной платы с учетом общих потребностей экономического и социального развития.

Методы осуществления политики доходов в условиях рыночной и переходной к рынку экономики могут быть различными. Предпочтение обычно отдается методам добровольного согласия работодателей и работников при участии правительства, что не исключает применения административных мер, государственного контроля за увязкой повышения заработной платы с финансовыми возможностями предприятия. В ряде стран Западной Европы существуют так называемые допустимые пределы ее повышения, зафиксированные в общенациональных программах социального партнерства.

Особое значение имеет проблема защиты денежных доходов (заработной платы, пенсий, пособий) от инфляции. С этой целью применяется индексация, т.е. установленный государством механизм повышения денежных доходов населения, позволяющий частично или полностью возместить ему удорожание потребительских товаров и услуг.

В России индексация денежных доходов установлена законом от 24 октября 1991 г. и распространяется на заработную плату работников бюджетной сферы, а также на пенсии, стипендии и пособия.

Важным направлением в социальной политике при решении вопросов защиты личных доходов является поддержка бедных слоев населения.

Бедность – это экономическое состояние части общества, при котором отсутствуют минимальные, по нормам данного общества, средства существования. Состояние бедности характеризуется достаточно длительным отсутствием ресурсов, которые не могут быть компенсированы ни предыдущими сбережениями, ни временной экономией на приобретении дорогостоящих товаров и услуг. Решающее значение в социальной защите этих слоев населения имеет развитая система денежных и натуральных пособий. Такая система существует во всех странах с рыночной экономикой и служит важным социальным амортизатором, смягчающим многие негативные последствия ее развития.

Для отнесения определенных категорий населения к числу имеющих право на получение социальной помощи используются показатели, определяющие уровень (порог) бедности.

Абсолютная черта бедности – это минимальный уровень жизни, определяемый на основе физиологических потребностей человека в продуктах питания, одежде и жилье, т.е. на основе набора («корзины») товаров и услуг, достаточных для удовлетворения основных потребностей человека. В России абсолютная черта бедности совпадает с прожиточным минимумом.

Прожиточный минимум (ПМ) представляет собой натуральный набор продуктов питания, обеспечивающих минимально необходимое количество калорий, а также расходы на непродовольственные товары и услуги, налоги и обязательные платежи, соответствующие по структуре затрат на эти цели бюджетам низкодоходных семей. В России продуктовые наборы, используемые в расчетах прожиточного минимума, дифференцированы по различным социально-демографическим группам (мужчины и женщины трудоспособного возраста, пенсионеры, дети до и после 6 лет)

Относительная черта бедности показывает, сколько стоит минимальная потребительская корзина (черта бедности) относительно среднего уровня достатка в данной стране (регионе). Так, в России относительной чертой бедности является уровень доходов, составляющий менее 35% среднего дохода в данном регионе, в странах – членах ЕС – ниже 70% средних суммарных расходов хозяйств по стране.

Критерием абсолютной бедности в странах ЕС считается среднедушевой доход на каждого члена семьи ниже 7 евро в день.

Социальная политика государства, в России на сегодняшний день, направлена на решение следующих задач:

1) стабилизация жизненного уровня населения и недопущение массовой бедности;

2) сдерживание роста безработицы и материальная поддержка безработных, а также подготовка трудовых ресурсов такого размера и качества, которые соответствуют потребностям общественного производства;

3) поддержание стабильного уровня реальных доходов населения путем проведения антиинфляционных мер и индексации доходов;

4) поддержание в нормальном состоянии и развитие отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, жилищное хозяйство, культура и искусство).

Министерство образования РФ

Экономический факультет

Кафедра экономической теории и финансов

КУРСОВАЯ РАБОТА

ПО ФИНАНСАМ НА ТЕМУ: Социальная политика государства

Студента 2 курса группы 83201

Лазарева Сергея Евгеньевича

Научный руководитель:

Петрозаводск

2003

Оглавление

Введение....................................................................................................................................... 3

СОВОКУПНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 4

I Персональное распределение доходов.............................................................. 5

В экономической теории представлены попытки оценить уровень жизни и ее качество через свободное время и внерыночные его затраты в сфере домохозяйств. Концепция чистого экономического благосостояния - это оценка ВВП (ВНП), скорректированная с учетом свободного времени и труда в домохозяйствах, а также расходов на охрану окружающей среды . При всей важности этих составляющих уровня жизни показатель чистого экономического благосостояния используется как расчетный и официальной статистикой не применяется.

Любой обобщающий, синтетический показатель всегда проблема сложная. По мнению специалистов, единый показатель уровня жизни в настоящее время не является ни возможным, ни желательным на макроэкономическом уровне. На микроуровне проблема сводится к измерению тех составляющих уровня жизни, которые могут быть количественно определенными. Обеспеченность населения жизненными благами зависит от величины реальных доходов; степень удовлетворения потребностей оценивается на основе сопоставления расчетных и реальных потребительских бюджетов семей. Распределение населения по доходам основано на разграничении низко-, средне - и высокодоходных групп семей, каждая из которых имеет свой рациональный потребительский бюджет. На основе анализа величины и структуры расходов низко доходных групп населения рассчитывают бюджет минимума материальной обеспеченности и границы бедности.

Бедность прямо связана с неравномерностью распределения доходов и имущества. Вместе с тем бедность не поддается точному определению (так же как счастье и благополучие). В самом общем виде идентификация бедности основана на сопоставлении строго определенного набора потребностей и возможностей их удовлетворения для определенных групп населения. Потребности оцениваются на основе так называемых потребительских корзин, дифференцированных по доходным, возрастным, профессиональным и прочим признакам. Минимальные потребительские бюджеты как основа для идентификации бедности в свою очередь дифференцированы и рассчитываются как бюджеты физиологического минимума, как минимум поддержания здоровья и благопристойности, как бюджеты минимального достатка. Минимальный достаток - это те границы семейного дохода, за которыми не обеспечивается воспроизводство общественно-приемлемых условий существования, на его основе определяется порог бедности и рассчитывается прожиточный минимум.

Уровень прожиточного минимума зависит от социально-экономических факторов и более подвижен, чем порог бедности. Порог бедности, как показывает опыт, не отражает роста потребления, увеличиваясь за счет роста цен .

Количественная оценка порога бедности осуществляется на основе данных о стоимости продуктов питания, исходя из рациональных норм потребления и доли затрат на питание в семейных бюджетах . Выявлено, что низко доходные семьи тратят на питание относительно больше средств, чем высокодоходные; удельный вес стоимости питания зависит также от размера семей: малочисленные семьи тратят на питание относительно больше, чем семьи большей численности. Возникает своеобразная «экономия от масштаба семьи» не только в отношении расходов на питание, но и прочих потребительских расходов. Логика взаимосвязи стоимости питания и порога бедности состоит в том, что если низко доходная семья тратит на питание 1/n часть своего бюджета, то порог бедности будет равен стоимости питания, умноженной на n.

Проблема измерения бедности основана, в конечном счете, на том круге потребностей, удовлетворение которых признается общественно необходимым. Различают абсолютную бедность и альтернативные её определения, учитывающие моральный ущерб от восприятия бедности.

Фактическая информация о бедных слоях населения показывает, что бедность неравномерна среди различных групп населения молодых и пожилых, семейных и одиноких, занятых и безработных. Распространение бедности различно между городским и сельским населением, в различных территориальных и природно-климатических регионах, между различными этническими группами населения. То, что считается бедностью в одной стране, расценивается как достаточный уровень комфорта в другой. Тем не менее, даже Рикардо в своих трудах не только хорошо понимал, что необходимый или естественный предел заработной платы отнюдь не устанавливается каким-то железным законом , но что этот предел определяется местными условиями и привычками каждого места и каждого времени; он, далее, остро осознавал значение более высокого уровня жизни и призывал « поборников гуманности прилагать силы к тому, чтобы укреплять среди трудящихся слоёв решимость не допускать падения заработной платы до уровня, едва достаточного для обеспечения одних только насущных жизненных средств». .

В анализе бедности большое значение имеет вопрос об ее устойчивости не только в обществе в целом, а для каждой семьи, для отдельного человека. Исследования показывают, что бедные семьи неоднородны по сроку пребывания в стесненных условиях жизни. Условно можно выделить хроническую (застойную) и текущую бедность. Критерий разграничения этих форм бедности связан со сроком бедности и вероятностью перехода в более доходные группы.

Два взгляда на бедность.

Раньше экономисты - сторонники классической школы - считали, что распределение дохода невозможно изменить. Они говорили, что попытки справиться с бедностью с помощью государственного вмешательства в экономику были глупыми и могли просто привести к снижению общего национального дохода.

К концу девятнадцатого века, однако, политические лидеры Западной Европы предприняли шаги, ставшие исторической поворотной точкой в экономической роли правительства. Бисмарк в Германии, Глэдстон и Дизраэли в Великобритании, а затем Франклин Рузвельт в США ввели в жизнь новое понятие ответственности правительства за благосостояние населения. Это было государство благосостояния , в котором правительство изменяет направление действия рыночных факторов для того, чтобы защитить людей от определенных непредвиденных обстоятельств и гарантировать им минимальный жизненный уровень.

Важными условиями существования государства благосостояния являются: государственные пенсии, страхование от несчастных случаев и болезней, а также от безработицы , программы по обеспечению продуктами питания и жильем, пособия семьям и материальная помощь определенным группам населения.

Ученые предлагают множество вариантов того, как можно справиться с бедностью. Разные подходы часто отражают разные взгляды на истоки бедности. Сторонники сильных государственных действий рассматривают бедность как результат социальных и экономических условий, с которыми малоимущие не могут справиться. Они указывают на недоедание, плохое образование, разбитые семьи, дискриминацию, отсутствие возможности работать и вредное окружение как центральные определяющие факторы бедности. Если вы придерживаетесь того же взгляда, вы, вероятно, считаете, что на государстве лежит ответственность за борьбу с бедностью - оно должно либо обеспечивать бедных минимальным доходом, либо исправлять условия, порождающие бедность.

Сторонники другой точки зрения утверждают, что причиной бедности является неадекватное поведение человека - поведение, за которое несет ответственность сам малоимущий. Раньше апологеты доктрины невмешательства государства указывали на то, что бедняки ленивы, «тяжелы на подъем», много пьют. Почти сто лет назад работник благотворительного общества писал: «Желание получить работу, как правило, (вызвано) алкоголем». Часто правительство обвиняют в том, что оно взращивает среди бедных зависимость от разнообразных программ помощи, которые подавляют личную инициативу. Критики указывают на то, что правительство должно сократить программы пособий для того, чтобы люди развивали свои собственные способности.

Немногие специалисты, анализирующие проблемы бедности и благосостояния, попадают в какую-либо из этих двух крайних категорий. Тем не менее, если эти два подхода будут учтены политикой, многие из современных споров станут более понятными.

Воздействие индустриализации на равенство.

Историки изучали изменение неравенства, происходящее по мере того, как страна проходит путь развития от изолированных сообществ через первые стадии экономического развития до зрелой индустриализации. Что же показывают результаты их исследований?

Данные по разным странам демонстрируют, что неравенство начинает расти по мере экономического развития, а затем уменьшается. Самые большие показатели неравенства - когда роскошь и изобилие сосуществуют с жестокой нищетой -имеют место в странах со средними доходами, в частности в странах Латинской Америки - Перу, Панаме, Бразилии и Венесуэле. В этих странах на долю бедной части населения приходится лишь 2% общего дохода, в то время как богатейшие 10% получают 40%, или даже 50% общего дохода.

Последние исследования, предпринятые Мировым банком и учёными, подтверждают, что экономическое развитие само по себе время от времени способствует росту неравенства доходов. Затем, когда доля национального дохода, приходящаяся на рабочую силу, неравенство уменьшается .

Формы и методы регулирования социальных процессов.

I. Государственное регулирование распределения доходов.

Формирование совокупных доходов населения охватывает их производство, распределение, перераспределение и использование. Распределение доходов складывается на этапе формирования доходов владельцев производственных факторов (функциональное распределение). Персональное распределение номинальных доходов является результатом перераспределения. Проходя через семейный бюджет, объем душевого дохода изменяется в зависимости от величины и структуры семей, соотношения иждивенцев и лиц, имеющих самостоятельные доходы. Величина реальных доходов зависит от параметров инфляционного процесса. Главным же каналом перераспределения доходов является государственное регулирование этого процесса. Налоговые системы и государственные трансферты (денежные и натуральные), системы социального обеспечения и страхования и пр. показывают, что современное государство вовлечено в широкомасштабную деятельность по перераспределению доходов.

Любая из форм государственного регулирования (в том числе социальная) складывается из материальных, институциональных и концептуальных составляющих. Отметим, что социальное регулирование не является исключительной привилегией государства, оно охватывает не только перераспределение доходов, но и прочие показатели уровня жизни. Объектами социального регулирования являются охрана окружающей среды и зашита прав потребителя. Социальное регулирование осуществляют деловые единицы, профсоюзы, церковь и прочие неправительственные организации. Материальное основание государственного регулирования зависит от объёма национального производства и той его доли, которая перераспределяется централизованно, через государственный бюджет . Институциональная основа связана с организацией процесса перераспределения и деятельностью соответствующих учреждений. Концептуальная основа государственного регулирования – это теория, приобретающая статус правительственной доктрины.

Альтернативные концептуальные подходы к государственному перераспределению доходов можно свести к проблеме противопоставления равенства и эффективности.

Государственное перераспределение доходов осуществляется через бюджетно-финансовое регулирование. Государство в соответствии с приоритетами социальной политики и действующими специальными социальными программами предоставляет социальные выплат ы в форме денежных и натуральных трансфертов, а также услуг. Социальные выплаты и услуги многообразны. Они дифференцированы по источникам формирования и способам финансирования, условиям предоставления их кругу получателей. Денежные выплаты связаны с компенсацией потери (уменьшения) дохода в результате: полной или частичной потери трудоспособности, рождения детей, потери кормильцев или работы (пособия по безработице, компенсации затрат на переквалификацию и прочие выплаты безработным). Денежные социальные выплаты дополняются полностью или частично бесплатными услугами здравоохранения, образования, жилищного и транспортного секторов. Все социальные трансферты могут носить единовременный характер или выплачиваться периодически в течение установленного времени. Размер социальных выплат может зависеть от законодательно устанавливаемого минимума душевого дохода или заработной платы. Социальные трансферты могут принимать форму налоговых скидок. Все социальные выплаты оформляются в систему социального страхования и социального обеспечения, дополненную государственной благотворительностью.

В странах с рыночной экономикой финансирование этих сфер осуществляется на трехсторонней основе (государство, работодатели и получатели средств), а в странах с административно-командной экономикой - централизованно. Реальные доходы населения формировались в основном за счет зарплаты и доходов из общественных фондов потребления (ОФГГ). Распределение ОФП осуществлялось на бесплатной или частично платной основе в соответствии с количеством и качеством трудового вклада в общественное производство, а также с учетом нуждаемости.

Известны различные варианты сочетания государственной и частной ветвей социальных выплат. Целью социальной политики является поощрение всех форм деловой активности , прежде всего, трудовой и предпринимательской. Трудовая активность проявляется в повышении степени использования резервов труда, росте занятости и производительности труда, предпринимательская отражена объемом и структурой инвестиций. Будучи объективно взаимосвязанными, эти формы деятельности осуществляются в каждый данный момент разными субъектами, имеющими разные мотивационные модели поведения. В результате система государственного регулирования должна одновременно поддерживать доходы и создавать стимулы повышения деловой активности всех рыночных субъектов.

Индексация дохода.

В экономически развитых странах индексация доходов населения выступает одной из форм их государственного регулирования наряду с налоговой системой и политикой цен. По некоторым видам доходов (в основном заработной платы наёмных работников) она была введена после второй мировой войны, в период резкого повышения цен, хотя Великобритания, США, Норвегия, Австрия используют индексацию с 20-х годов. Сейчас индексация доходов в связи с повышением цен практикуется в 11 западноевропейских странах, а также в США, Канаде, Японии, Австралии. В общенациональном масштабе она осуществляется в Бельгии, Дании, Греции, Италии, Нидерландах, Австралии: где она фиксируется в соглашениях предпринимателей, профсоюзов и государства.

В других странах (США, Японии, Швейцарии, Великобритании) индексация доходов происходит на уровне отдельных фирм и отдельных отраслей, не носит гарантированного характера и проводится по соглашению между предпринимателями и профсоюзами. Германия, Австрия, Ирландия, Португалия, Швеция вообще не имеют механизма индексации, гарантирующего автоматическое повышение заработной платы с учётом роста потребительских цен. В этих странах покупательная способность заработной платы поддерживается путём пересмотра тарифных ставок и окладов в периоды заключения новых коллективных договоров , т. е. применяется метод компенсации.

Опыт работы Москвы показывает, что важную роль в пополнении региональных бюджетов играют заказы на продукцию для нужд городских хозяйств и сельского хозяйства , поддерживающие промышленное производство региона и формирующие постоянный источник пополнения бюджета.

В основу регионального регулирования доходов населения положен принцип разграничения полномочий и сфер компетенций между федеральными органами власти и исполнительно-представительными органами федерального управления.

Острым в отношении между двумя уровнями власти является вопрос о бюджетном федерализме, потому что в нём содержится основная часть ресурсных возможностей для обеспечения социальной политики, как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Не до конца решённые из-за экономического кризиса, спада производства, законодательной неопределённости вопросы реформирования федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации становятся камнем преткновения в реализации региональной социальной политики доходов. Для преодоления этих разногласий необходимы согласованные и законодательно установленные отношения, определяющие размеры перечислений средств в федеральный бюджет субъектами федераций и размеры трансфертов, дотаций, субсидий, направляемых из него субъектам федерации. Иногда дело доходит до прямых угроз, когда некоторые представители субъектов федераций готовы отказаться от выполнения своих обязательств перед бюджетом Российской Федерации, ссылаясь на то, что центр, в свою очередь, не выполняет своих обязательств перед субъектами федераций. Кроме того, субъекты федераций отрицают возможность участия коммерческих структур в трансфертных платежах.

Необходимость участия субъектов федераций в осуществлении социальной политики доходов и заработной платы, т. е. в перераспределении доходов и регулировании заработной платы, обуславливается высоким уровнем дифференциации в регионах. Средний уровень заработной платы по стране не отражает, естественно, всего многообразия складывающейся ситуации с её уровнем по отдельным территориям субъектов .

I I Роль государства в регулировании доходов.

Регулирование доходов при всех экономических системах является составной частью социально-экономической политики, направленной на повышение доходов населения, уровня его жизни, на оптимизацию рыночных законов в целях развития экономики в целом. Роль государства реализуется через повышение доходов населения, которое обеспечивается инициированием экономической эффективности и производственных мощностей, высокой занятостью населения, а также посредством регулирования деятельности предприятий-монополистов, в области ценообразования , особенно на тарифы и энергоносители.

Основным методом регулирования доходов и заработной платы является законодательный, включающий разработку и принятие законодательных и нормативных актов . Среди значимых законодательных актов для регулирования доходов могут быть отмечены: Конституция Российской Федерации , Гражданский кодекс, Кодекс законов о труде, указы Президента Российской Федерации и Постановления Правительства РФ.

К экономическим методам регулирования, кроме регулирования минимальной заработной платы, относятся налоговая политика, политика регулирования цен, оплата труда предприятий бюджетной сферы. В условиях рыночной экономики государство, следовательно, влияет на уровень доходов населения через повышение заработной платы занятых в государственном секторе работников предприятий, государственных служащих, учреждений и организаций: учителей, работников культуры и здравоохранения. Рост минимальной заработной платы определяется из финансовых возможностей экономики, а поскольку её размер пропорционален размерам пенсий, пособий и даже штрафов, обоснование величины минимальной заработной платы имеет большое социально-экономическое значение. К экономическим методам регулирования относится фискальная политика, определяющая налоговые поступления в бюджет.

Помимо всего вышесказанного, налоговая система выступает своеобразным регулятором перераспределения доходов населения. Сюда относятся законодательно определяемые налоги с физических лиц и налоговые льготы.

Следующим методом регулирования доходов является административный метод, в основе которого лежит использование сил административных и местных структур власти, которые действуют через запреты, разрешения и принуждения. Государственные органы власти, например, обязывают предприятия своевременно ремонтировать объекты социальной инфраструктуры, озеленять прилегающую территорию, улучшать условия труда, охранять окружающую среду, строить очистные сооружения и т. д.

При переходе к рыночной экономике происходит отмирание прежних административных мер и получают развитие новые. Возникли административные меры контроля деятельности монополий и монопольных рынков, контроля потребительских качеств продукции и товаров, нормы прибыли и контроля цен .

При формировании доходов правительство способно оказывать выборочную поддержку предприятиям наукоёмких отраслей, в том числе обрабатывающей промышленности – прямыми инвестициями или налоговыми льготами.

Через совершенствование налоговой системы правительство способно переложить налоговое бремя на богатые слои населения. Для этого используются прогрессивные ставки налогообложения лиц со сверхвысокими доходами и снижение налога, а может быть, и полное освобождение от подоходного налога лиц, имеющих доход ниже прожиточного минимума.

Правительство гарантирует всем своим гражданам возможность получения жизненно важных социальных услуг, предоставляемых учреждениями социальной сферы.

Наличие отдельных депрессивных городов и целых территорий требует от государства в целях поддержания доходов населения этих регионов расходов федерального бюджета, который для этих случаев предусматривает дотационный резерв. Дотационные выплаты могут заменяться налоговыми льготами для городов и территорий, признанными депрессивными .

Рассмотрим динамику коэффициента Джини в России. Так, в СССР в 1991 г. он составлял 0,260, а в 1993 г., после одного года радикальных экономических преобразований, уже 0,398. В 1997 г., по данным Института экономических проблем переходного периода, он снизился, составив величину 0,381. В 1999 г. коэффициента Джини составил 0,398,что свидетельствует об усилении неравенства в распределении совокупного дохода в обществе. Но уже в 2000 г он снизился и составил величину 0,371.

Для сравнения коэффициент Джини составлял: в Японии -0,270; Швеции-0,291; США 0,329; Бразилии - 0,565; Великобритании -0,297; Германии-0,250.

В связи с переходом России к рыночной экономике механизм распределения ресурсов и доходов сопровождается большей дифференциацией доходов населения, чего не наблюдается в период социалистического хозяйства. При этом не учитываются доходы, не декларируемые субъектами теневой экономики и просто граждан. Следовательно, в переходной экономике России коэффициент Джини может оказаться еще большей величиной по сравнению с официальными цифрами. Периоды экономических потрясений, высокой инфляции и т. п. сопровождаются усилением разрыва в доходах различных групп населения. Так, в России в 1992 году соотношение доходов 10% наиболее и наименее обеспеченного населения составляло 8,3 раза, то уже в 1999 г. оно возросло до 13,9 раза..

В России вплоть до конца 1998 г. порог бедности определяли по схеме, установленной еще в начале рыночных реформ в гг. Тогда это делалось так: бралась стоимость минимального набора продуктов и умножалась на коэффициент 1,46. При этом исходили из того, что бедная семья в России тратит на питание в среднем 68,3% семейного бюджета; умножив стоимость этого продовольственного набора на коэффициент 1,46, получали стоимость прожиточного минимума. Но эта методика все чаще и чаще подвергалась критике, что вполне заслуженно. Ведь многие бедные семьи по полгода и более не платят за квартиру, не в состоянии приобрести самые необходимые предметы одежды и обуви и т. п.

По новой методике, которая в начале ноября 1998 г. рассматривалась правительством, прожиточный минимум рассчитывается на основе реальной потребительской корзины. В нее входит не только минимум продовольственных товаров, но и набор промышленных товаров, необходимых услуг и впервые включены даже некоторые товары длительного пользования. В новом варианте потребительской корзины присутствуют 33 вида продовольственных товаров и 79 позиций, составляющих минимальный непродовольственный набор товаров для взрослых, и 69 позиций - для детей. В нашем случае оценить уровень бедности в России мы можем на основе коэффициента остроты бедности. По данным Госкомстата в России на начало крупномасштабных экономических реформ , а именно в 1992 г дефицит домохозяйств составил 400 млн. руб., но уже в 1995 г он составил 96млрд. руб., а после экономического кризиса в 1998 году он составил 147 млрд. руб., т. е. за 6 лет дефицит увеличился в несколько сотен раз.

Изучение социальной дифференциации населения составляет одну из актуальных задач для наших экономистов, тем более что становление рыночных отношений в экономике углубляет социальное расслоение общества. Черчилль, сравнивая капитализм и социализм, утверждал, что капитализм - несправедливое распределение благ, зато социализм – справедливое распределение нищеты. .

Заключение

Рассмотренные в курсовой работе проблемы в социальной политике государства требуют незамедлительного решения. Именно из-за социальной благоустроенности зависит эффективность производства, благосостояние государства. В первую очередь должен быть создан нормальный уровень жизни простым гражданам (среднему классу). Социальная забота государства о своих гражданах требует больших финансовых вложений. На первый взгляд не видимая отдача от этих вложений приумножит благосостояние не только населения, но и самого государства. То как государство проводит социальные программы можно судить об уровне жизни наименее обеспеченных слоев общества и то, какую часть занимает эта группа населения в общем населении страны.

Поэтому эффективная социальная политика государства является одной из первоочередных задач перехода к рыночным отношениям и выхода Российской экономики из кризиса. От концепции политики доходов, принятой государством, зависят реальные доходы предпринимателей, наёмных работников, учителей, деятелей культуры и здравоохранения.

Проводимая ныне социальная политика характеризуется спонтанностью и зачастую бессистемностью. Ее суть сводится к попыткам нейтрализации уже возникшей социальной напряженности. Принимаемые правительством решения по защите населения отстают от рыночных недугов. Между тем уровень жизни населения является важнейшим показателем правильности экономического курса. Падение благосостояния населения недопустимо не только по гуманным соображениям, но и по экономическим, так как подрывает стимулы к эффективной деятельности. Поэтому социальные гарантии со стороны государства являются важнейшими факторами успешного перехода России к рыночным отношениям.

Список литературы

1. Елисеева. статистика. – М.: Финансы и статистика, 199с.

2. Левашов политика доходов и заработной платы. - М.: Центр экономики и маркетинга, 200с.

3. Бабич и муниципальные финансы: учебник для студентов вузов.- М.: Финансы: ЮНИТИ, 2000 –687 с.

4. , Брю. Экономикс: принципы, проблемы и политика. Т.2 - М.: Рубрика, 199с.

5. ,В. Нордхаус. Экономикс – М.: Бином-КиоРус,1992.-800 с.

6. Экономическая теория/ , : Учебник для вузов. – СПб.: СПбГУЭФ, 199с.

8. Финансовое состояние промышленности//Экономист.- 1997.-№1.

9. Социальное расслоение общества: причины, последствия, меры по ограничению// Экономист.-1997.-№1.

10. Социальная политика: новый курс// Вопросы экономики.- 1999.- №2.

11. Российский статистический ежегодник. - М, 2000 г.

12. Принципы экономической науки. – М.: Прогресс: Универс, 1993 – 310 с.

/. Доходы населения: виды и источники формирования. Номинальный и реальный доходы.

Распределение личных доходов и эволюция социальной структуры общества. Диверсификация социального статуса.

Уровень жизни и бедность. Социально-экономическая мобильность и общественный прогресс.

Государственное регулирование распределения доходов. Равенство и социальная расслоенность.

Системы социальной защиты.

Доходы населения: виды и источники формирования. Номинальный и реальный доходы

Понятие “доход” является сложным и неоднозначным. В повседневном обиходе оно представляется очевидным, но простота эта обманчива. Для нас доход может быть тем, что мы получаем в виде денег, или тем, что облагается налогом, или вознаграждением, которое мы обычно получаем либо ожидаем получить, или результатом управления имеющимися ресурсами. Все эти понятия дохода отнюдь не тождественны, хотя каждое из них может послужить основой для формулирования вполне корректного определения дохода. В данной главе мы должны выяснить основы понятия личного или персонального дохода, под которым понимается ступлений за определенный период в личный сектор экономики. Это определение является исходным, но не исчерпывающим.

В большинстве индустриальных стран под совокупным личным доходом понимается доход от занятости, собственности или трансфертов из других секторов, которые перемещаются в личный сектор экономики. В свою очередь личный сектор экономики может быть определен как совокупность домашних хозяйств и отдельных резидентов данной страны в отличие от корпоративного бизнеса или государственных органов. Личный сектор включает не только домашние хозяйства индивидов, но и не корпорированный частный бизнес единоличных предпринимателей, таких, как фермеры,розничные торговцы и представители свободных профессий.

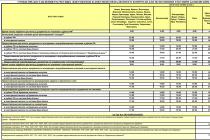

Основой образования совокупного личного дохода от всякой экономической деятельности является ВНП на стадии распределения, который равен сумме первичных доходов (образующих национальный доход - НД), доходов от созданных в стране услуг и суммы амортизационного возмещения годового износа. Интегрирующим показателем всех видов доходов является национальный доход. Существуют разнообразные классификации структуры личных доходов, в табл. 28.1 приводится одна из наиболее распространенных.

Таблица 28.1 Структура личных доходов населения

|

Заработная плата и жалованье в денежной и натуральной форме Денежное и натуральное довольствие слу жащих вооруженных сил Отчисления предпринимателей: а) на социальное страхование и т.п., б) на другие цели. |

Доходы от занятости |

|

Лица свободных профессий Фермеры Другие индивидуальные предприниматели и торговцы |

Доходы от самозанятости |

|

7) Рента, нетто-процент, дивиденды |

Доходы от собственности |

|

Текущие трансферты, благотворительность компаний Государственные пособия и другие выплаты |

Трансфертные доходы |

Следует различать понятия "доход" и "богатство". Как известно, экономисты выделяют два типа количественных переменных - запас и поток. Запас - количество, измеренное в данный момент. Поток - количество за единицу времени. В нашем случае капитал является запасом, а доход - потоком. В свою очередь капитал является богатством, а доход - услугой богатства. Из этого можно вывести и следующие определения: запасы богатства, существующие в отдельный момент, называются капиталом. Поток услуг в течение периода называется доходом.

Для наглядности взаимозависимость дохода и богатства можно проиллюстрировать следующим образом. Пусть некто получает ежегодно средства существования из различных источников: заработной платы, прибыли от инвестирования, трансфертных поступлений от государства и прочих поступлений (наследство, пожертвования, подарки и т.п.). После уплаты налогов он может распорядится этими средствами существования следующим образом: 1) потратить на личные нужды; 2) передать другим лицам в качестве трансферта капитала; 3) добавить к своему уже существующему запасу богатства (произвести сбережения). В последнем случае прибыль от инвестирования на следующий год соответственно увеличится. Схематично этот процесс можно изобразить следующим образом (рис. 28.1).

Как видно, процесс этот может протекать из года в год на протяжении всей жизни нашего “некто”. К моменту смерти его богатство будет равно нулю, так как его состояние перейдет к наследникам (либо к государству и т.п.). Весь жизненный путь нашего "некто" являлся отрезком времени от праха к праху, а его богатство от нуля к нулю.

Исходя из изложенного выше можно теперь привести самое распространенное и универсальное определение дохода: доходом в данный период является сумма средств, которую может тратить определенное лицо, оставляя без изменения стоимость своего богатства. Величина дохода, оцениваемая в деньгах, представляет номинальный доход. Реальный доход - это сумма товаров и услуг, которые можно приобрести на денежные доходы.

Мы уже говорили о том, что источником личного дохода является валовой национальный продукт и национальный доход. Более подробно эту взаимозависимость можно изобразить следующим образом (рис. 28.3):

Валовой национальный продукт -

амортизация =

Национальный доход

Удержанная прибыль компаний -

Налоги на компании (так называемый налог на корпорации) -

Прибыли, перечисляемые государству +

Процент, выплачиваемый государством +

Доходы от прироста капитала =

Личный доход до налогообложения

Рис. 28.3. Источник личного дохода

Основные экономические теории об источниках и динамике доходов

Теория трудовой стоимости. Отдельные элементы данной теории содержатся в трудах таких выдающихся экономистов, как У.Петти, А.Смит и Д. Рикард о. Однако наиболее последовательно и цельно данная теория разработана К.Марксом, который считал, что распределение доходов в капиталистическом обществе носит антагонистический характер. Национальный доход (создаваемый полностью трудящимися) состоит из двух частей: заработной платы наемных рабочих и прибавочной стоимости, присваиваемой эксплуататорскими классами. Развитие капитализма сопровождается повышением доли буржуазии и снижением соответственно доли трудящихся при прочих равных условиях. Доходы капиталистов и крупных земельных собственников представляют собой часть прибавочной стоимости, созданной наемными рабочими. Следовательно, более быстрое повышение этих доходов по отношению к заработной плате означает рост эксплуатации и усиление антагонизма между трудом и капиталом.

Теория факторов производства. Основы ее заложены французским экономистом Ж.Б.Сэем, и к настоящему времени в разных трактовках, вариантах и модификациях она является преобладающей в индустриальных странах. Согласно этой теории, стоимость представляет собой слагаемое различных доходов. Каждый фактор производства, участвуя в создании товара, приносит своему владельцу ту или иную часть стоимости, эквивалентную затратам этого фактора. Так, заработная плата представляется как вознаграждение за услугу труда рабочего; рента - за услугу земли; прибыль распадается на две части: предпринимательский доход - вознаграждение за деятельность предпринимателя (за риск, организаторский талант, "труд" по обеспечению производства всем необходимым) и процент - как вознаграждение за "производительную услугу" капитала. По Сэю, доходы различных общественных групп независимы друг от друга, т.е. рост или падение одних доходов не влияет на величину других. Этим подчеркивается отсутствие антагонизма между классами, всеобщая заинтересованность всех социальных групп в росте общественного богатства.

Социологическая теория распределения. Ее создателем является современный французский экономист Ж. Маршаль. Эта теория не отвергает в принципе теорию факторов производства, но критикует ее последователей за невнимание к внеэкономическим, социальным факторам, влияющим на характер распределения (например, соотношение классовых сил в борьбе за распределение национального дохода, реальная социально-экономическая структура современного капиталистического общества и т.п.).

Сторонники социологической теории разделяют все население на профессиональные группы, различающиеся "способом включения в экономику" и получением доходов. Само распределение представляется французскими экономистами как борьба “однородных групп“ за долю в совокупном продукте. Для процесса распределения доходов решающим является поведение экономических субъектов, поэтому такие основные социально-экономические группы, как наемные рабочие и владельцы прибылей при арбитраже государства (надклассового органа), борются за распределение доходов, стремясь к большей социальной справедливости, используя стачки, объединения и прочие приемы экономической борьбы.

Эгалитаристские (уравнительные) теории зародились несколько веков назад в качестве одного из направлений утопического социаллизма. Последователи эгалитаризма (абсолютного равенства) в распределении подкрепляют этот принцип доводами не только этического и идеологического, но и экономического характера. Утверждается, в частности, что такое распределение приносит максимально возможную совокупную полезность в обществе: потребители тратят свои доходы в первую очередь на те товары, которые обладают наибольшей предельной полезностью. После удовлетворения первичных потребностей оставшийся доход тратится на товары с меньшей предельной полезностью. При этом игнорируется тот факт, что такое распределение ведет к разрушению мотивационного механизма и, следовательно, к потерям в производительности труда и объеме выпускаемого продукта. Осуществление эгалитаристских экспериментов на практике - политика "военного коммунизма" в России (1917-1921), "культурная революция" в Китае (1966-1976) и т.п. - неизменно приводило к экономическому коллапсу.

Дифференциация доходов и её причины. Государственная социально-экономическая политика доходов населения: её роль элементы цели и методы. Дифференциация доходов и её причины.

Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск

Тема 19. Доходы населения и социальная политика государства

19.2 Государственная социально-экономическая политика доходов населения: её роль, элементы, цели и методы. Сравнение социально-экономической политики в РФ в 1990-х и 2000-х гг. и ее результативность. Зарубежный опыт в области «сглаживания» дифференциации населения по доходам (на примере не менее 2-х стран).

19.1 Доходы населения, их виды и показатели измерения. Дифференциация доходов и её причины. Кривая Лоренца. Особенности дифференциации населения по доходам в России (2000-е гг.).

Уровень благосостояния людей характеризуется, прежде всего, получением доходов. Доходы населения это сумма денежных средств и материальных благ, полученных в общественном производстве или произведенная домашним хозяйством, или какой-либо другой деятельности за определенный промежуток времени.

В доходы населения входит заработная плата, предпринимательский доход, дивиденды на имеющиеся у населения акции, проценты на сбережения, вложенные в банк, рента на сданную в аренду недвижимость и др. Источником доходов предприятий или фирм является прибыль, процент или рента, в зависимости от типа предприятия. Однако в доходы предприятий входит не вся прибыль. Из валовой прибыли делают внешние отчисления. Часть прибыли, полученной предпринимателем, становится его личным предпринимательским доходом. Оставшаяся часть прибыли составляет собственно доход самого предприятия, которая используется на расширение производства, подготовку кадров, социальную сферу и т.д.

Именно доходы определяют наши возможности в питании и одежде, в получении образования и медицинских услуг; возможности посещать театры и приобретать книги, активно путешествовать по миру и т. д.

Доходы населения подразделяются на: денежные, натуральные, номинальные, располагаемые, реальные.

Денежные доходы населения включают все поступления денег в виде оплаты труда, доходов от предпринимательской деятельности, пенсий, стипендий, различных пособий, доходов от собственности в виде процентов, дивидендов, ренты, доходов от продажи товаров, доходы от оказания на сторону различных услуг и др.

Натуральные доходы включают, прежде всего, продукцию, произведенную домашними хозяйствами для собственного потребления, а так же полученную в общественном производстве.

Номинальные доходы это общее количество денег, которое получено за определенный период времени. Номинальные доходы характеризуют уровень денежных доходов независимо от налогообложения и изменения цен (рис. 19.1).

Рисунок 19.1 - Структура номинальных доходов населения

Располагаемый доход представляет только ту часть номинального дохода, которая может быть использована непосредственно на личное потребление товаров и услуг, а так же на сбережения. Иными словами, располагаемый доход равен номинальному доходу минус взносы налоги, обязательные платежи (отчисления в пенсионный фонд, на социальные нужды и другие).

Реальный доход отражает покупательную способность нашего денежного дохода. Он представляет собой количество товаров и услуг (в стоимостном выражении), которое может купить на располагаемый доход в течение определенного периода времени (т. е. здесь учитываются возможности изменения цен).

Выделяют следующие основные принципы (виды) распределения доходов:

1. Уравнительное распределение имеет место, когда все члены общества получают равные доходы. Такой принцип характерен для первобытного общества и коммунистического, способа производства.

2. Рыночные распределительные предлагает, что каждый из владельцев того или иного фактора производства (земли, труд, капитала) предпринимательство получает разный доход в соответствии с хозяйственной полезностью и продуктивностью своего фактора.

3. Распределение по накопленному имуществу проявляется в получении дополнительных доходов теми, кто накапливает и передает по наследству какую-либо собственность (землю, предприятия, дома, ценные бумаги и другое имущество).

4. Привилегированное распределение особо характерно для стран с неразвитой демократией и гражданским пассивным обществом. Там правители самоуправно перераспределяют общественные блага в свою пользу, устанавливают себе повышенные доклады и пенсии, создавая хорошие условия жизни, труда, лечения отдыха и другие льготы.

Какая бы система распределения не была справедливой, в любом современном обществе неизбежно неравенство доходов людей.

Причины, вызывающие неравенство доходов:

1. Различие в индивидуальных способностях. Люди разные по своим интеллектуальным, физическим, творческим и другим способностям. Эти особенности формируют различную предрасположенность людей к эффективному выполнению тех или иных видов работ.

2. Различия в квалификации и опыте. Люди получают разный уровень образования, в том числе и профессионального, и обладают разным опытом в выполнении определенных работ. Более сложный труд требует, как правило, более высокого уровня образовательной подготовки. Более сложный труд уменьшает количество претендентов, способных выполнить такую работу. Как следствие, в стабильном обществе тот, кто способен заниматься более сложной работой, как правило, получает больший доход.

3. Различия в готовности и способности работать в особых условиях . Работа, например, шахтеров связана с большим риском, с высокой степенью физической интенсивности труда. Работа на атомных электростанциях сопряжена с высокой ответственностью, здесь применяются очень сложные технологические системы, следствия нарушения в которых потенциально могут принести большой ущерб. Если взять предпринимательскую деятельность, то она также требует готовности и умения рисковать, много и интенсивно трудиться.

4. Различия в собственности. С начала 90-х годов заметно расширяется число людей, получающих доходы от владения капиталом, ценными бумагами. Среди них выделяются, прежде всего, те, кто занимается предпринимательской деятельностью. Распределение капитала, акций и других активов является одним из факторов, вызывающих дифференциацию доходов.

Дифференциация доходов населения реально существующие различия в уровне дохода населения, в значительной степени, предопределяющие социальную дифференциацию в обществе, характер его социальной структуры. В стране с развитой рыночной экономикой уровень дохода является одним из важнейших конструирующих социальное положение признаков (наряду с собственностью, отношение к власти и т.д.)

Общество с рациональной дифференциацией доходов, относительно равномерной, наиболее устойчиво за счет многочисленного среднего класса, имеет интенсивную социальную мобильность, сильные стимулы к социальному продвижению и профессиональному росту. И наоборот, как свидетельствует исторический опыт латиноамериканских стран, общество с резкой дифференциацией доходов крайних полюсных групп населения отличается социальной неустойчивостью, отсутствию сильных стимулов к профессиональному росту, значительной степени криминогенности социальных отношений.

Дифференциация доходов фиксируется органами статистики и «распределяет» население по группам (долям) в зависимости от среднедушевых доходов.

Показатели, отражающие дифференциацию доходов населения, важны для анализа различных социально-экономических процессов, их мониторинга при проведении активной социальной политики, используются также при составлении государственных программ социально-экономического развития.

Итак, различие в уровнях доходов на душу начисления называются дифференциацией доходов . Она характерна для всех экономических систем.

Для количественной оценки дифференциации доходов применяют различные показатели. Степень неравенства доходов отражает кривая Лоренца (рис. 18.2).

Рисунок 18.2 - Кривая Лоренца

Кривая Лоренца показывает соотношение процентов всех доходов и процентов всех получателей. Степень неравенства доходов определяется областью между линией обозначающей идеальное равенство и кривой Лоренца.

Неравномерное распределение характеризуется кривой Лоренца, т.е. линии фактического распределения, относящихся от прямой тем дальше, чем больше дифференциация доходов. Например, 20 % населения с самыми низкими доходами получают 5 % общего дохода, 40 % с низкими доходами 15 % и т.д.

Кривую Лоренца можно использовать для сравнения распределение доходов в различные периоды времени или между различными группами населения.

Теоретическая возможность равного распределения доходов представлена прямой, которая указывает на то, что любой данный процент семей получает соответствующий процент дохода. Это значит, что если 20, 40 60 % семей получают соответственно 20, 40, 60 % от всего дохода, то соответствующие точки будут располагаться на прямой.

Самое вредное для человека говорит Форд утверждать, что все люди равны. Они очень разные, и тот, «кто много создает», должен и «много приносить в свой дом», и наоборот. Именно в этом состоит «строгая социальная справедливость, проистекающая только через труды». Благотворительности в оплате труда места нет. Каждый получает ровно столько, сколько заслуживает.

Другое дело уровень социальной политики государства. Оно призвано смягчить неравенство в доходах людей, чтобы не допускать чрезмерного социального расслоения и напряженность в обществе.

19.2 Государственная социально-экономическая политика доходов населения: её роль, элементы, цели и методы. Сравнение социально-экономической политики в РФ в 1990-х и 2000-х гг. и ее результативность.

Государственная политика доходов заключается в перераспределении их через государственный бюджет путем дифференцированного налогообложения различных групп получателей дохода и социальных выплат. При этом значительная доля национального дохода переходит от слоев населения с высокими доходами к слоям с низкими доходами. Ныне все развитые страны мира создали системы социальной поддержки малоимущих.

Социальные трансферты это система мер денежной или натуральной помощи малоимущим, не связанной с их участием в хозяйственной деятельности национальной экономики. Выплаты населению производятся из местных бюджетов, государственных внебюджетных социальных фондов, а также средств общественных организаций.

Механизм социальных трансфертов включает изъятие в форме налогов части доходов у средне- и высокодоходных слоев населения и выплату пособий наиболее нуждающимся и инвалидам, а также пособий по безработице.

Социальные трансферты включают:

Все виды пенсий по старости, по случаю потери кормильца, за выслугу лет, социальные пенсии;

Все виды стипендий учащимся высших и средних специальных учебных заведений, профессиональностью технических школ и училищ;

Все виды получаемых населением доходов по социальному страхованию, ежемесячные пособия на детей, пособия по безработице и другие;

Компенсационные выплаты и льготы, а также денежную благотворительную помощи в форме оплаты стоимости или части стоимости путевок в санатории, дома отдыха;

Компенсация затрат на общественный транспорт и др.

Социальные трансферты в натуральной форме состоят из индивидуальных товаров и услуг, предоставляемых населению бесплатно или по льготным ценам, например услуги в области образования, культуры, здравоохранения, спорта, социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и др.

В последние годы в нашей стране стали формироваться трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых соглашений, которые называются социальным партнерством. Социальное партнерство это сотрудничество работников, работодателей и представителей государство для достижения согласованных решений в сфере трудовых отношений механизму социального партнерства служит переговорный процесс между профсоюзами и работодателями, результатом которого является коллективный доход, затрагивающий вопросы занятости, оплаты и организации труда и некоторые аспекты социального положения работника на предприятии в обществе.

Государство непосредственно вмешивается в первичное распределение денежных доходов и нередко устанавливает верхний предел увеличения номинальной заработной платы. Экономическое значение государственного регулирования заработной платы определяется тем, что ее изменение оказывает влияние на совокупный спрос и издержки производства.

Наиболее эффективным средством государственного регулирования заработной платы в странах с рыночной экономикой является определение гарантированного минимума (или ставки). Именно исходя из минимальных размеров оплаты труда и ведутся переговоры между руководителями компаний и профсоюзами о заключении коллективных договоров на различных уровнях, начиная от предприятий и заканчивая отраслями. В этих документах также оговариваются различные премии и доплаты, дифференциация заработной платы по отраслям, в зависимости от уровня квалификации.

Социальная политика государства , связана с воздействием на условия жизни населения, его основных слоев, групп, категорий. Она включает в себя политику регулирование доходов, занятости, социального обеспечения, политику в сферах образования и здравоохранения, жилищную и прочую. Социальная политика ориентирована на человека, защиту его прав, предусмотренным международным и национальным законодательством. Цель социальной политики поддержание и развитие человека как высшей ценности любого общества.

Особое значение имеет проблема защиты денежных доходов (заработной платье пенсий, пособий) от инфляции. С этой целью применяется индексация , т.е. увеличение номинальных доходов в зависимости от роста цен.

В России индексация денежных доходов установлена законом от 24 октября 1991 г. и распространяется на заработную плату работников бюджетной сферы, а также на пенсии, стипендии и пособия. Для всех остальных категорий занятых в производстве государство регулирует только размер минимальной заработной платы. Индексация должна производиться при росте розничных цен свыше 6%.

Важным направлением в социальной политике при решении вопросов защиты личных доходов является поддержка беднейших слоев населения. Решающее значение в социальной, защите этих слоев населения имеет развитая, система денежных и натуральных пособий. Такая система существует во всех странах с рыночной экономикой и служит важным социальным амортизатором, смягчающим многие негативные последствия ее развития.

Сама бедность в социальной практике измеряется с помощью прожиточного минимума. Который выражается в двух видах: социальный и физиологический минимум.

Социальный минимум помимо минимальных норм удовлетворения физических потребностей включает затраты на минимальные духовные и социальные запросы. Он представляет собой совокупность товаров и услуг, выраженных в стоимостной форме и предназначенных для удовлетворения потребностей, которые общество признает необходимыми для сохранения приемлемого уровня жизни; при этом предполагается, что бедные имеют более или менее нормальные жилищные условия.

Физиологический минимум рассчитан на удовлетворение только главных физических потребностей и оплату основных услуг, причем в течение относительно короткого периода (без приобретения одежды, обуви и других непродовольственных товаров).

Минимальный потребительский бюджет (МПБ) представляет собой социальный минимум средств, необходимый для обеспечения нормальной жизнедеятельности человека. В России МПБ составлен на основе более 200 видов товаров и услуг, в том числе 80 видов продуктов питания. Затраты на непродовольственные товары в МПБ включают расходы на одежду, белье, обувь, лекарства, посуду, культтовары. В МПБ включены также расходы на оплату жилья и коммунально-бытовых услуг, транспорта, уплату налогов и сборов.

Структура минимального потребительского бюджета:

- питание 46,1%;

- непродовольственные товары 39%;

- услуги 13,2%;

- налоги и сборы - 2,7%.

Социальная политика государства направлена на решение следующих задач:

- стабилизация жизненного уровня населения и недопущение массовой бедности;

- сдерживание роста безработицы и материальная поддержка безработных;

- поддержание стабильного уровня реальных доходов населения;

- развитие отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, жилищное хозяйство, культура и искусство).

Социальная политика направлена на ослабление дифференциации доходов и имущества, смягчение противоречий между участниками рыночной экономики и предотвращение социальных конфликтов на экономической почве. Поэтому важной задачей социальной политики, является адресная (т.е. предназначенная для конкретных групп населения) социальная поддержка со стороны государства, в первую очередь слабо защищенных слоев. Эта задача предполагает поддержание оптимальных соотношений между доходами активной (занятой) части населения и нетрудоспособных граждан через механизм налогов и социальных трансфертов.

Дополнительные вопросы к семинарскому занятию по теме 19:

1. Особенности дифференциации населения по дох о дам в России (2000-е гг.).

2. Сущность и методика расчета показателей, характеризующих дифференциацию коэ ф фициент Джини и децильный коэффициент.

3. Основные направления социальной политики.

4. Особенности социальной политики государства в России в 90-е гг. и 2000-е гг. сходства и ра з личия.

5. Сущность понятий, предусмотренных в законодательстве РФ: прожиточный минимум, потреб и тельская корзина, минимальный размер оплаты труда.

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.вшм> |

|||

| 19673. | Политика доходов и социальная защита населения | 353 KB | |

| Проблемы справедливого распределения доходов стояли перед человечеством вовсе времена. На почве разделения прибылей вспыхивали конфликты и войны, но мы живём в цивилизованном обществе и вопросы дифференциации доходов для всех нас более чем важны. | |||

| 854. | Доходы населения. Уровень и качество жизни | 61.73 KB | |

| В связи с этой целью, поставлены основные задачи работы - дать определение понятий уровень жизни и качество жизни, описать индикаторы измерения, раскрыть важность изучения данных понятий, на основе анализа определить современное состояние уровня и качества и качества жизни населения России. | |||

| 5865. | Социальная работа и социальная политика: взаимосвязь и взаимовлияние | 9.42 KB | |

| Сущность социальной политики ее принципы и функции. Взаимосвязь социальной политики и социальной работы. Сущность социальной политики ее принципы и функции. Среди факторов способствующих гармонизации интересов личности и общества гарантирующих защиту интересов человека его прав и свобод особое место принадлежит социальной политике государства и всей инфраструктуре социальной работы с различными группами населения. | |||

| 1227. | Социальная политика организации | 2.29 MB | |

| Изучение затрат рабочего времени сотрудников в организации. Изучение затрат рабочего времени сотрудников в организации Проанализируйте свой рабочий день и дайте рекомендации по снижению потерь рабочего времени. Хронометраж рабочего дня № операции. | |||

| 21565. | Социальная политика организации в период экономического кризиса | 17.8 KB | |

| Одни считают что социальная политика предприятия локальный нормативный акт компании определяющее концепцию стратегию и принципы принятия решений в процессах нематериальной и материальной мотивации персонала компании. Социальная политика организации должна решать ряд задач: Повышение привлекательности компании на рынке труда привлечение квалифицированных специалистов. Следует разделять следующие виды социальных программ компании: Материальные социальные программы социальные программы в результате применения которых работник получает... | |||

| 20591. | Социальная политика и социаьная работа в негосударственных общественных организациях | 495.52 KB | |

| Проблемами беженцев в России занимается Федеральная миграционная служба и подведомственные ей учреждения. К основным направлениям работы федерального органа миграционной службы и территориальных органов миграционной службы с беженцами и вынужденными переселенцами относятся прием беженцев предоставление им статуса вынужденного переселенца или беженца ведение учета оказание им содействия в обустройстве и всесторонняя их поддержка в пределах своих полномочий. Проблема беженцев несет международный характер и последнее время актуальность этой... | |||

| 20679. | Финансовая политика государства | 30.49 KB | |

| Экономическое содержание и цели финансовой политики государства. Сущность цели и задачи финансовой политики государства. Организация финансовой политики государства. Типы финансовой политики государства. | |||

| 16481. | Антимонопольная политика государства | 10.33 KB | |

| В основном исследователи подробно останавливаются на вопросах антитрестовской политики в США которая разрабатывается с 1890 года а в России первые неудачные попытки создания такого законодательства были предприняты только перед первой мировой войной. Современная литература по проблеме Российского антимонопольного законодательства не столь разнообразна. Цель данной работы провести исследование по вопросам возникновения становления и развития антимонопольного законодательства. Задачи: изучить этапы возникновения становления и развития... | |||

| 16818. | Социальная политика компании как инструмент управления социальными факторами повышения корпоративной устойчивости | 9.86 KB | |

| Вместе с тем особую практическую значимость имеют исследования факторов повышения корпоративной устойчивости вопрос о степени и характере влияния корпоративной социальной ответственности КСО на устойчивость компании. Корпоративная устойчивость на наш взгляд может быть определена как способность компании обеспечивать устойчивые финансовые результаты эффективно управлять рисками адаптироваться к постоянно меняющейся внешней среде ведения бизнеса внедрять инновации формировать долгосрочные устойчивые конкурентные преимущества.... | |||

| 18691. | Современная финансовая политика государства | 31.56 KB | |

| Раскрыть содержание и сущность финансовой политики государства; Рассмотреть виды финансовой политики; Изучить роль государства в жизни общества; Рассмотреть финансовую политику государства в России. | |||