Мощные предприятия, обладающие монопольной властью на рынке, являются очень опасным фактором, который может нанести непоправимый вред экономике не только государства, но и всего мира. По этой причине и было создано сводом законов, устанавливающие правила ведения бизнеса и направлено оно на урегулировании вопросов, связанных с борьбой над недобросовестной конкуренцией и прочими проявлениями ведения монопольного бизнеса.

Одним из основоположников антимонопольного законодательства считается Джон Шерман, который в 1890 году ввел правила ведения бизнеса, направленные на преодоление монополизации. Благодаря закону признавалось незаконным устранение конкурентов и действия, которые были адресованы на ограничение свободы торговли. Акт Шермана до сих пор входит в Кодекс Соединенных Штатов. Он являлся и является фундаментом для создания и борьбы с проявлениями монополии. Но акт был далек от идеала. Первые изменения и усовершенствования были приняты в 1914 году. Этим годом датирован Закон Клейтона, а также свод законов Федеральной торговой комиссии. Принятие антимонопольного законодательства прокатилось в Европе уже в послевоенный период. Англия была первой, затем Франция и Италия. В свою очередь, и Восточная Европа не осталась в стороне. С 1980 года антимонопольный свод правил был принят в ряде стран, одной из которых стала и Россия.

В России монополия стала проявляться исключительно благодаря руководящей верхушки государства. Власть руководствовалась непосредственным развитием экономики государства и благосостоянием страны в целом, и именно по этой причине искусственно создавались монополии и тресты. Но со временем создания отдельных монополий в отраслях экономики сыграло злую шутку с государством, так как они стали притеснять не только многие предприятия, но и саму верхушку, тем самым пытаясь диктовать свои условия. По этой причине было принято решение создать антимонопольное законодательство и внедрить его в России для того, чтобы лишить независимости и огромной власти монополии.

В послевоенный период СССР организовало собственный трест, который получил название «командная экономика». Да и составить конкуренцию Госплану, Госкомцену и Госснабу было просто невозможно.

В настоящее время в России действует Федеральная антимонопольная служба, которая взяла свое начало в 2004 году. На ее создание повлиял опыт работы Государственного комитета РСФСР по вопросам антимонопольной политики и поддержки развития новых экономических структур, который начал работать еще за четырнадцать лет до создания Федеральной антимонопольной службы. Задачей комитета было устранение ущемления участников торговли. Такие органы напрямую отчитывались перед председателем правительства. Если характеризовать Федеральную антимонопольную службу, то конкретно ее функциями была борьба с ведением монопольного бизнеса, а именно:

1. Рассмотрения вопросов, связанных с ведением недобросовестной конкуренции.

2. Предупреждение, обнаружение и предотвращение ведения явных признаков монопольного бизнеса.

3. Контроль над соблюдением всех законодательных правил ведения бизнеса.

Российские предприятия, которые обладают более 35% объемом продаж на внутреннем рынке, вносятся в специальный реестр, созданный антимонопольной службой. С помощью него органам власти легче влиять на предотвращение ведения монополии. Также служба занимается разработкой предложений, которые помогают усовершенствовать антимонопольное законодательство, и способствует развитию конкурентоспособности развивающихся предприятий. В 1995 году органами РСФСР был принят акт, который в дальнейшем стал основным законом с борьбой над монополией. Он получил название «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». Конечно же, этот нормативный акт не раз дорабатывался и обновлялся, а некоторые пункты закона были удалены.

С момента его обнародования закон состоял из 7 разделов. Со временем некоторые пункты были удалены или заменены. Каждый из разделов был выделен.

Например, первый раздел был посвящен исключительно общим понятиям и трактовании отдельных терминов.

Второй повествовал о том, какие компании считались такими, которые ведут деятельность с признаками монополии.

Третий и четвертый разделы объединили в себе понятия недобросовестной конкуренции и о том, какие задачи ставит перед собой антимонопольное законодательство.

Из последних трех можно выделить шестой раздел, в котором законодатель указал ответственность за ведение противоправных действий. Со временем отдельные части этого нормативного акта стали самостоятельными нормами.

Антимонопольное законодательство строится на статьях Конституции, Гражданском кодексе. Также фундаментальным нормативным актом является Закон РФ «О конкуренции». Принципы действия антимонопольного законодательства в первую очередь отражаются в восьмой статье Конституции РФ, благодаря которой на законодательном уровне закрепляется главный экономический принцип – это свобода рыночных отношений, то есть конкуренции. Также статья 34 гласит, что Конституцией запрещается деятельность, которая направлена на монополизацию ведения бизнеса. В свою очередь, 74 статья Конституции устанавливает, что территория Российской Федерации является единым экономическим пространством. Этот фактор является необходимым условием для поддержки добросовестной конкуренции.

Что касается Гражданского Кодекса, то в нем закреплены важные нормы, которые напрямую диктуют правила, запрещающие определенные действия, связанные с ограничением конкуренции. Одна из статей гласит, что запрещается использовать гражданские права в корыстных целях ограничения конкуренции. Знаменательным моментом стал факт утверждения Закона «О защите конкуренции». Этот закон также был основан на понятиях антимонополии, нормы которого устанавливали методы защиты и пресечения трестов, монополий и ведения недобросовестной конкуренции. Но в случае, если международными нормами установлены другие правила ведения бизнеса, то они имеют приоритетное значение и отменяют нормы законодательства РФ.

Законодательство Российской Федерации устанавливает уровни внедрения антимонопольных законов. Согласно правилам, устанавливается 2 уровня законодательства: федеральный, а также на уровне субъекта Российской Федерации. Субъекты РФ имеют возможность проводить формирование и регулирование ценовой экономики в определенных сферах ведения бизнеса.

К сожалению, законодательство, задача которого предотвращение монополизации бизнеса в России, далеко от совершенства. Безусловно, шаги для совершенствования законодательства совершаются, благодаря которым, позволяют продвигать товар на мировые рынки и способствуют предотвращению возникновения трестов. Но антимонопольные законы имеют много подводных камней, которые влекут за собой большие последствия не только конкретно одному предприятию, но и всей экономике государства в целом.

Антимонопольное законодательство представляет собой систему нормативно-правовых актов, направленных на обеспечение условий для создания и эффективного функционирования рынков товаров, услуг и финансовых средств, а также на регулирование отношений, связанных с монополистической деятельностью, и пресечением .

Основные цели антимонопольного законодательства:

- определение организационных и правовых основ предупреждения, ограничения и пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции;

- обеспечение условий для создания и эффективного функционирования рынков товаров, услуг и финансовых средств.

Первая цель является узкоспециальной, присущей лишь антимонопольному законодательству, а вторая имеет более широкий характер, может быть обозначена как одно из направлений деятельности всего гражданского законодательства.

В нормах антимонопольного законодательства находят отражение процессы государственного вмешательства в экономические отношения, процессы взаимопроникновения частных и публичных начал правового регулирования. Для антимонопольного законодательства характерно сочетание норм различных отраслей права: гражданско-правовых, административных, уголовных. Однако, правоотношения, регулируемые антимонопольным законодательством, имеют в большинстве своем гражданско-правовые свойства.

Структура антимонопольного законодательства

Из федеральных законов, имеющих существенное значение для антимонопольного регулирования, кроме ФЗ "О защите конкуренции", можно назвать следующие.

Не для кого ни секрет, что там, где есть спрос, всегда присутствует предложение. Если компаний, готовых удовлетворить нужды потребителей, больше, чем одна, то это свидетельствует о присутствии на рынке такого понятия, как конкуренция. С ее помощью удерживаются цены, качество и количество товара. Если же фирма или организация, предлагающая населению тот или иной вид продуктов или услуг, существует в единственном экземпляре, то вероятно появление так называемой монополии (в переводе с греческого означает «один продавец»).

Положительные и отрицательные стороны присутствия на рынке компании-доминанта

С одной стороны, наличие такого явления благотворно влияет на развитие достижений науки и техники, позволяет внедрять новейшие технологии, вливать средства в подготовку квалифицированных рабочих кадров и т.д. С другой стороны, монополизация того или иного сектора экономики имеет ряд отрицательных моментов. Так, первым и наиболее важным является подавление движущей силы развития рыночного прогресса — конкуренции.

Второй фактор плавно вытекает из предыдущего. Отсутствие конкуренции позволяет устанавливать цены, которые будут приемлемы в первую очередь для предприятия. То есть существует вероятность увеличения стоимости товара при уменьшении объема его выпуска. Фирмы-монополии способны искусственно замедлять процесс развития новых технологий, а также разорять природные ресурсы и загрязнять окружающую среду.

Любая попытка среднего или малого бизнеса аналогичного характера раскрутиться и выйти на рынок искореняется. Как в таком случае бороться с монополиями? Каким образом можно поддерживать развитие конкуренции и не допустить возможности появления единолично руководящих на рынке фирм? Для предупреждения всех отрицательных последствий, связанных с монополизацией экономики, во многих странах мира, в том числе и в России, существует антимонопольное законодательство. Давайте подробнее рассмотрим, что представляет собой данная сфера права, откуда она появилась и каково ее развитие.

История зарождения

Функции и задачи организации

Это ведомство напрямую подчиняется председателю правительства страны. Если рассматривать в совокупности, то Федеральная антимонопольная служба занимается урегулированием вопросов, так или иначе связанных с возникновением и развитием монополий. В частности, это подразделение:

1. Решает вопросы, связанные с недобросовестной конкуренцией.

2. Занимается пресечением, а также ограничением и предупреждением действий, влекущих за собой появление монополий.

3. Контролирует соблюдение всех имеющихся требований и постановлений, касающихся антимонопольного законодательства.

Все организации, работающие на российском рынке, объем продаж которых составляет более 35% от общего по стране, занесены в специальный государственный реестр. Этот список позволяет ФАС осуществлять надлежащий контроль за деятельностью монополий и возлагать на них ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.

Рассматриваемая служба разрабатывает новые предложения по совершенствованию развития конкурентоспособной экономики. Также она дифференцирует использование этих мер в зависимости от сферы рынка.

Различные толкования

В настоящее время в России совершаются шаги по созданию полноценной конкурентоспособной среды национальной экономики. Они предусматривают продвижение товаров на мировой рынок, уменьшение риска появления трестов или союзов в той или иной рыночной нише. На данном этапе развития антимонопольное законодательство РФ далеко не совершенно. Многочисленные подводные камни имеющихся постановлений и различное толкование их пунктов приводят к появлению негативных последствий, ответственность за которые ложится на правительство и бизнесменов. Даже самое незначительное нарушение антимонопольного законодательства может привести к серьезному ущербу.

Федеральные законы, которые необходимо знать: первая часть

Кто предупрежден, тот вооружен. Именно поэтому крупным организациям следует знать правила и законы, которые содержит федеральное антимонопольное законодательство.

Имеются два основных направления, по которым осуществляется регулирование деятельности организаций. К первой ветви относится антимонопольное законодательство, положения которого направлены против компании-доминанта и искусственно созданного ею ценообразования. Это направление регламентируется следующими постановлениями:

1. Федеральный закон «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». Данный акт вступил в силу двадцать второго марта 1991 года. Он является главным документом, по которому осуществляется контроль над организациями-монополистами.

2. Федеральный закон «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг». Он был принят двадцать третьего июня 1999 года.

Федеральные законы, которые необходимо знать: вторая часть

Следующей ветвью, которую затрагивает антимонопольное законодательство в России, является регулирование рабочих процессов К последним относятся железная дорога и водоснабжение, ЖКХ и другие стратегически важные организации. Функционирование подобного рода объектов опирается на несколько правовых актов:

1. Федеральный закон «О естественных монополиях». Он был принят в середине июля 1995 года Государственной думой. А вступил в силу несколько позднее — 17 августа. Затем он не раз подвергался корректировке и дополнениям.

2. Принятый 28 апреля 1997 года указ президента Российской Федерации «О реформе жилищно-коммунального хозяйства».

3. Двадцатого декабря 1997 года было подписано постановление Правительства РФ «О Программе демонополизации и развития конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг на 1998-1999 годы».

4. Федеральное антимонопольное законодательство регулируется также указом президента страны «О развитии конкуренции при предоставлении услуг по эксплуатации и ремонту государственного и муниципального жилищного фондов», вступившим в силу в конце марта 1996 года.

Стоит отметить, что и первое, и второе направления строго исполняются и на региональном уровне. Российское антимонопольное законодательство на местах не имеет принципиальных отличий от общего положения, действующего на всей территории страны. Принятие дополнительных актов на региональном уровне свидетельствует лишь о желании исполнительных органов придать федеральным постановлениям легитимный характер в некоторых отдельных областях государства.

Следует обратить особое внимание на то, что антимонопольное законодательство имеет ряд ограничений, которые стесняют свободу принятия решений различными субъектами хозяйственной деятельности. И, что самое интересное, оно имеет уникальную по сравнению с другими правовыми системами России, весьма абстрактную структуру. Последняя, в свою очередь, состоит из ряда отвлеченных понятий.

Описание основного акта

Двадцать второго марта 1995 года правительством РСФСР был принят закон «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». На протяжении нескольких десятилетий этот акт дополнялся и пересматривался. В дальнейшем статьи документа и стали определять основной принцип работы механизма под названием «Антимонопольное законодательство».

Изначально постановление состояло из семи разделов. Постепенно некоторые из них были заменены отдельными законами, другие попросту утратили силу. Однако именно этот документ является основным в формировании антимонопольной политики России.

Вкратце рассмотрим, что содержит каждый раздел этого акта:

1. Первая часть закона называется «Общие положения». Она состоит из четырех статей, которые повествуют о/об:

а) целях, преследуемых этим постановлением, и о таком механизме, как антимонопольное законодательство, а также о его структуре;

б) сфере применения самого закона;

в) антимонопольных органах федерального и регионального масштаба;

г) основных понятиях, которые встречаются по тексту документа.

2. Второй раздел является основным и наиболее важным для организаций. Здесь описывается характер, а также даются возможные признаки присутствия на рынке компании, ведущей монопольную деятельность. Статьи 5-9 регулируют работу организаций, занимающих доминирующее положение в той или иной сфере экономики.

3. Состоящий из одной статьи третий раздел закона рассказывает о таких понятиях, как и антимонопольное законодательство как средство борьбы с ней.

4. Четвертая часть закона состоит из шести разделов. Каждый из них по очереди дает ответы на следующие вопросы:

а) каковы задачи и функции антимонопольного органа;

б) что включают его полномочия;

в) каковы права органа в получении информации различного рода;

г) необходимо ли предоставлять данные вышестоящим инстанциям;

д) что включают обязанности антимонопольного органа в вопросе соблюдения коммерческой тайны;

е) каково содействие органов в развитии предпринимательства и конкуренции.

5. Пятый раздел раскрывает перед читателем различные виды за предприятиями-монополистами. Он содержит четыре части.

а) обязательном исполнении предписаний и распоряжений, выданных антимонопольным органом;

б) видах ответственности за нарушение антимонопольного законодательства;

в) обязательствах коммерческих и некоммерческих предприятий в случае невыполнения пунктов рассматриваемого акта;

г) ответственности за нарушение закона руководителями и другими лицами;

д) взыскании убытков;

е) ответственности лиц федерального антимонопольного органа в случае нарушения пунктов закона.

7. Последний раздел устанавливает порядок принятия, исполнения или обжалования предписаний, которые были выданы антимонопольным органом.

Такова структура изначального закона, регулирующего деятельность доминирующих организаций. Постепенно многие статьи этого документа стали отдельными полноправными актами.

Методика проверки нарушений антимонопольного законодательства

Примечательно, что в большинстве своем этот закон запрещает не само действие как таковое, а эффект, который может появиться после него. Именно этот факт влечет за собой огромные трудности не только для субъектов хозяйственной деятельности, но и для других лиц и организаций.

Основная сложность возникает при определении перечня действий, которые могут привести к различного рода отрицательным последствиям, затрагивающим антимонопольное законодательство и регулирование процессов предпринимательской деятельности. Если понять, что те или иные моменты приведут к нарушению правового акта, то можно спокойно планировать развитие организации и оценивать хозяйственные риски. В другом случае возможности для нормального процесса работы попросту нет.

Как правило, для того чтобы выяснить отрицательный эффект тех или иных предпринятых организацией действий, необходимо провести глубокий экономический анализ. Единой методики для проверки нет. Дела о нарушении антимонопольного законодательства проверяются, исходя из нормативного акта № 220, который называется так: «Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке». Это постановление утверждено 28 апреля 2010 года приказом ФАС Российской Федерации.

законодательство

1.1. Монополия: понятия, сущность, виды

Монополия означает определенную степень власти над ценой. А эта власть может базироваться на различных предпосылках: концентрация рынка, тайные и явные соглашения о разделе рынков и уровне цен, создание искусственных дефицитов и другие.

можно привести следующие признаки монополии :

Крупные размеры предприятий и экономия от масштабов производств.

Система лицензий на выполнение отдельных типов работ, избранно выдаваемых государством.

Монопольное право собственности на использование определённых ресурсов, связанное с производством редкого блага (к примеру, бриллиантов).

При естественной монополии значение имеют сами условия производства и характер блага.

Нечестная конкуренция, то есть воздействие на покупателей нечестными по отношению к конкуренту способами за счёт большого бюджета и масштабов предприятия в целом.

Сложность в получении полной информации обо всём рынке.

Существует три вида монополии : закрытая, естественная и открытая.

Закрытая монополия – это монополия, защищённая от конкуренции юридическими ограничениями, патентной защитой, институтом авторских прав и т. д. Примером может служить монополия почтовой службы США на доставку почты первым классом 2 .

Естественная монополия возникает в отрасли, в которой долгосрочные средние издержки достигают минимума только тогда, когда одна фирма обслуживает весь рынок целиком. В такой отрасли минимальный эффективный масштаб производства близок к количеству или даже превосходит то, на которое рынок предъявляет спрос по любой цене, достаточной для покрытия издержек производства. В данной ситуации разделение выпуска между двумя или большим количеством фирм приведёт к тому, что масштабы производства будут неэффективно малы. С естественными монополиями, в основе которых лежит экономия на масштабах производства, тесно связаны монополии, базирующиеся на владении уникальными природными ресурсами, о чём говорилось ранее.

Открытая монополия – это монополия, при которой одна фирма (по крайней мере на определённый срок) является единственным поставщиком продукции, но не имеет специальной юридической защиты от конкуренции. Примером таких фирм можно считать фирмы, впервые вышедшие на рынок с новой продукцией 3 .

Но такое деление не означает, что все предприятия-монополисты должны обязательно относиться лишь к одному из этих видов. Такая классификация в значительной степени условна. Некоторые фирмы могут принадлежать к нескольким видам монополии, к примеру фирмы, обслуживающие систему телефонной связи, а также электрические и газовые компании, которые могут быть отнесены как к естественной монополии (так как присутствует эффект экономии на масштабах), так и к закрытой монополии (так как присутствуют юридические барьеры для конкуренции).

1.2. История антимонопольного законодательства, понятие, основные

принципы

Антитрестовское, или антимонопольное законодательство призвано не допустить развертывания разрушительных для эффективности экономики действий, направленных на ограничение конкуренции на рынке.

Первый в современной истории антимонопольный закон был принят в 1889 годув Канаде. Наиболее разработанным принято считать антимонопольное законодательство США, имеющее и наиболее давнюю историю. Оно базируется на трех основных законодательных актах: 4

1. Закон Шермана (1890 г.). Этим законом запрещается тайная монополизация торговли, единоличный контроль в той или иной отрасли, сговор о ценах.

Сенатор Джон Шерман, добившийся принятия антимонопольного законодательства в США, обвинял тресты в ограничении выпуска для повышения цен. Как показывает его переписка с представителями мелких нефтяных компаний, в реальности Шерман защищал именно интересы тех предпринимателей, которые страдали от падения цен, в частности, от удешевления нефтепродуктов, вызванного применением цистерн при транспортировке нефти. В частности, он лоббировал закон, запрещающий железным дорогам предоставлять скидки на перевозку нефти в цистернах, а не в бочках.

На уровне отдельных регионов антимонопольные законы появились еще раньше - в отдельных штатах США.

Инициаторами их утверждения становились такие организации как Альянс фермеров Миссури.

Они объединяли производителей, обеспокоенных ростом конкуренции со стороны более крупных и эффективных ферм. Увеличение рыночной доли, занятой крупными хозяйствами, преподносилась как опасная концентрация, ведущая к монополизации рынка. В то же время рыночная концентрация сопровождалась не сокращением производства и ростом цен, в чем обвиняли «монополистов», а прямо противоположными явлениями. Так, пшеница в 1889 годустоила на 35 % дешевле, чем в десятью годами ранее, свинина за1883-1889гг. упала в цене на 19 %, говяжья вырезка - на 39 %, скот в живом весе за пять лет подешевел на 28,8 %. Поголовье скота в США на протяжении 1880-х годов увеличилось примерно на 50 %. 5

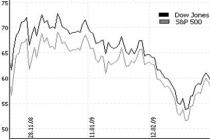

Среди отраслей, которые в Конгрессе считались монополизированными, были производство нефти, сахара, рельсов, свинца, цинка, джута, угля и хлопкового масла. Но во всех перечисленных отраслях, о которых доступны соответствующие данные, производство между 1880и1890гг. росло быстрее, чем американское производство в целом. ВНП США за данный период вырос в реальном выражении на 24 %, а в номинальном на 16 %. Что же касается выпуска в отраслях, где были образованы тресты, то в номинальном измерении он вырос за это время на 62 %, а в реальном - на 175 %. Таким образом, тресты обеспечивали рост производства и снижение цен.(Приложение 1)

С момента принятия Акта Шермана антимонопольные законы распространились в большинстве стран мира. Этот процесс не был одномоментным: так, в Италии соответствующий закон был принят через 100 лет после Акта Шермана - в 1990 году.(Приложение 2)

2. Закон Клейтона (1914 г.) запрещал ограничительную деловую практику в области сбыта, ценовую дискриминацию (не во всех случаях, а тогда, когда это не диктуется спецификой текущей конкуренции), определенные виды слияний, переплитающиеся директораты и другое.

В 1950 г. к закону Клейтона была принята поправка Селлера-Кефовера : уточнялось понятие незаконного слияния. Так, запрещались слияния путем скупки активов. Если законом Клейтона был поставлен заслон горизонтальным слияниям крупных фирм, то поправка Селлера-Кефовера ограничивала вертикальные слияния (например, производство – сбыт продукции).

3. Закон Робинсона-Пэтмэна (1936 г.) запрещал ограничительную деловую практику в области торговли. Этот закон, запрещавший ценовую дискриминацию, был направлен против крупных розничных магазинов и супермаркетов, которые могли себе позволить снижать цены для определенных групп покупателей.

Антимонопольное законодательство - это сложная и разветвленная сеть законов, судебных решений и правовых норм, комплекс правовых актов в странах с рыночной экономикой, направленных на поддержание конкурентной среды, противодействие монополизму и недобросовестной конкуренции. Все эти меры направлены на поддержание конкурентной среды, противодействие монополизму и недобросовестной конкуренции, на регулирование действий фирм и корпораций на рынке товаров и услуг, на рынке капиталов, отсекая те из них, которые признаются недобросовестными, некачественными по отношению к правам производителей и потребителей, а также просто вредными для общества.

В основу комплекса государственных мер, составляющих антимонопольную политику, заложено общее концептуальное представление, согласно которому наивысшее благосостояние граждан достигается в случае, когда они имеют возможность свободно обмениваться производимыми ими товарами и услугами на конкурентном рынке. Причем считается, что если все сделки по подобному обмену будут заключаться на уровне цен, устанавливаемых в результате конкурентной борьбы между поставщиками товаров и услуг, то общество в целом получит больший объем материальных благ, чем в случае, когда часть подобных сделок будут заключаться по ценам, отклоняющимся от конкурентных в сторону, как завышения, так и занижения.

Разработка и принятие антимонопольного законодательства - одно из самых важных средств государственного регулирования экономики. В современный период главная особенность этого законодательства состоит в том, что оно направлено на защиту так называемой олигополии как рыночного механизма.

Существуют две основные формы борьбы с монополиями:

1) предупреждение создания монополий;

2) ограничение использования монопольной власти.

Для проведения антимонопольной политики государство создает антимонопольные службы, основной задачей которых является контроль монополистических тенденций в стране. Антимонопольные службы не являются частью законодательной власти, но их компетенция позволяет им выполнять совещательную функцию. Подобные организации не имеют права действовать авторитарными методами, например, закрывать предприятия. Но они могут заставить предприятие, доминирующее на рынке, возобновить поставку продукции тому получателю, которому в этих поставках было противозаконно отказано. Все их решения обязательны для исполнения. В противном случае накладываются денежные штрафы, предусмотренные законодательством за нарушение антимонопольного закона. При этом необходимо отметить, что все решения антимонопольной службы должны подлежать проверке государственными судами.

Демонополизация экономики - это преодоление монополистической деятельности и содействие формированию рыночных отношений на основе развития конкуренции и предпринимательства.

Кроме осуществления процесса демонополизации антимонопольная служба призвана бороться со злоупотреблениями. Такая борьба может быть эффективной только при активном участии потребителей. Поэтому широкие массы населения должны понимать практическое значение антимонопольной политики в повседневной жизни.

Сложнейшая задача, стоящая перед государственными органами, непосредственно проводящими в жизнь антитрестовское законодательство, заключается в следующем: каковы те экономические критерии, на основании которых устанавливается факт монополизации? Вот те вопросы, которые предстоит каждый раз решать государственным антимонопольным службам: что считать низким (или наоборот, завышенным) уровнем цен? Какой процент всего отраслевого производства свидетельствует о монополистическом захвате? Какой уровень ограничения выпуска продукции считается искусственным дефицитом?

Государственные службы, призванные осуществлять реализацию антимонопольного законодательства, могут руководствоваться двумя принципами: во-первых, жестко следуя букве закона и, во-вторых, «принципом разумности». Дело в том, что во многих отношениях, юридический язык антитрестовских актов (например, закона Шермана) настолько декларативен, что федеральный суд США мог бы подвести под сферу его действия любых двух партнеров, решивших вести совместное дело. Поэтому «принцип разумности» означает, что только неразумное ограничение торговли (соглашения, слияния, разрушение ценностей, т.е. искусственный дефицит) подпадают под действие акта Шермана. 6

Несмотря на различия антимонопольных законодательств разных стран, они имеют общие черты и цели. К таковым относятся: поощрение конкуренции; контроль над фирмами, занимающими доминирующие положение на рынке, и над процессом слияний и поглощений компаний; защита интересов потребителей; содействие развитию малого и среднего бизнеса.

Незаконными признаются действия субъектов, направленные на территориальный раздел рынков, бойкот конкурентов, прикрепление покупателя к определенным источникам снабжения, установление согласованных цен и скидок, на согласование квот производства с целью манипулирования обменом и характером предложения, а также на назначение единых директоров конкурирующих фирм.

1.3. Антимонопольное законодательство в России

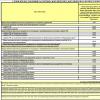

Антимонопольное законодательство Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоит из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов. (Приложение 3)

Первая попытка создания антимонопольного законодательства в России предпринималась еще в 1908 г. За образец был взят действовавший в США закон Шермана. Однако организации российских предпринимателей встретили проект закона в штыки и сумели сорвать его принятие.

Высокий уровень монополизации и его резко отрицательное влияние на экономику делает необходимым проведение в нашей стране антимонопольной политики. Более того, Россия нуждается в демонополизации, т.е. радикальном сокращении числа секторов экономики, где установилась монополия.

Российские монополисты строились как единый завод или технологический комплекс, который принципиально не может быть разделен на отдельные части без полного разрушения.

Можно выделить три принципиальных возможности понижения степени монополизации:

прямое разделение монопольных структур;

иностранная конкуренция;

создание новых предприятий.

Возможности первого пути в российской реальности сильно ограничены. Единый завод на части не разделишь, а случаи когда производитель-монополист состоит из нескольких заводов одного профиля, почти не встречаются.

Специфическая российская разновидность монополизма состоит в диктате ведомств и госорганов, продолжающих и в наше время активно вмешиваться в деятельность предприятий. Формально-юридических прав на это они не имеют – предприятия находятся в частной собственности. Но реальные рычаги давления органов власти есть. Например, не допустить в отрасль стороннего производителя с помощью частокола инструкций и распоряжений они вполне могут.

Второй путь – иностранная конкуренция – явился, вероятно, самым действенным и эффективным ударом по отечественному монополизму. Когда рядом с изделием монополиста на рынке находится превосходящий его по качеству и сопоставимый по цене импортный аналог, все монополистические злоупотребления становятся невозможными. Монополисту приходится думать о том, как бы вообще не оказаться вытесненным с рынка.

Беда в том, что из-за непродуманной валютной и таможенной политики, импортная конкуренция в очень многих случаях оказалась избыточно сильной. Вместо того чтобы ограничить злоупотребления она фактически уничтожила целые отрасли промышленности.

Очевидно, что использование столь сильнодействующего средства должно быть очень осторожно. Импортные товары, бесспорно, должны присутствовать на российском рынке, являясь реальной угрозой для наших монополистов, но не должны превращаться в причину массовой ликвидации отечественных предприятий.

Третий путь – создание новых предприятий, конкурирующих с монополистами, - предпочтителен во всех отношениях. Он устраняет монополию, не уничтожая при этом самого монополиста как предприятие. К тому же новые предприятия – это всегда рост производства и новые рабочие места.

Проблема в том, что в сегодняшних условиях из-за экономического кризиса в России находится мало отечественных и иностранных компаний, готовых вложить деньги в создание новых предприятий. Тем не менее, определенные сдвиги в этом отношении даже в кризисных условиях может дать государственная поддержка наиболее перспективных инвестиционных проектов. Не случайно, при всей ужасающей остроте финансовых проблем в рамках центрального бюджета в последнее время стали выделять так называемый бюджет развития, в который направляются средства на поддержку инвестиций.

В долгосрочной перспективе все три пути снижения степени монополизации российской экономики, несомненно, будут использованы. Описанные огромные трудности продвижения по ним, однако, заставляют прогнозировать, что в близком будущем хозяйство нашей страны сохранит высокомонополизированный характер. Тем большее значение в этих условиях приобретает текущее регулирование деятельности монополий.

Главным органом, осуществляющим антимонопольную политику в России, является Федеральная антимонопольная служба (ФАС России). Руководитель ФАС России – Игорь Юрьевич Артемьев. 7 Права и возможности ФАС России достаточно широки, а статус соответствует положению аналогичных органов в других развитых рыночных экономиках. Основными законами, регулирующими монополии, являются Федеральный закон № 135 «О защите конкуренции» и Федеральный закон № 147 «О естественных монополиях».

Закон «О защите конкуренции» содержит ограничения свободы предпринимательской деятельности и свободы договора для хозяйствующих субъектов, которые занимают доминирующее положение. Наличие последнего устанавливается на основе определения доли компании в общих продажах на рынке или определения совокупной доли, которую занимают на рынке несколько крупнейших (в смысле объема продаж) компаний.

Таким субъектам при некоторых исключениях запрещается:

1) установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара;

2) изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия явилось повышение цены товара;

3) навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора;

4) экономически или технологически не обоснованные сокращение или прекращение производства товара, если на этот товар имеется спрос или размещены заказы на его поставки при наличии возможности его рентабельного производства;

5) экономически или технологически не обоснованные отказ либо уклонение от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками) в случае наличия возможности производства или поставок соответствующего товара;

6) экономически, технологически и иным образом не обоснованное установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар, если иное не установлено федеральным законом;

7) установление финансовой организацией необоснованно высокой или необоснованно низкой цены финансовой услуги;

8) создание дискриминационных условий;

9) создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим хозяйствующим субъектам;

10) нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования.

Наряду с этим федеральный закон «О защите конкуренции» вводит контроль за слияниями организаций, продажей и покупкой крупных пакетов акций компаний, а также запрет на согласование цен между хозяйствующими субъектами, раздел рынка и некоторые другие практики.

Представляется, однако, что опасность всех этих новых форм монополизации еще недостаточно осознана обществом и работа в этих направлениях ведется недостаточно интенсивно. Во всяком случае, руководители российских предприятий не стесняются публично выступать с такими заявлениями, которые на Западе – даже если бы не были подкреплены практическими действиями – с гарантией привели бы их за тюремную решетку по обвинению в попытке создания картеля.

1.4. Государственное регулирование экономики

Необходимость включения государства в регулирование экономики вызвана многими объективными причинами, связанными с несовершенством, рынка, противоречиями, возникающими на нем. Рынок по своей природе не может достичь такого уровня саморегулирования, который обеспечивал бы полную занятость населения, развитие здравоохранения, всеобщего образования, строительство муниципального жилья, защиту окружающей среды и многое другое. Поэтому участие государства в решении проблем, порождаемых рынком, совершенно необходимо.

К причинам, вызывающим необходимость вмешательства государства в рыночную экономику, относятся:

Необходимость компенсации, ликвидации или недопущения отрицательных внешних эффектов рынка;

Каждая страна имеет свои высшие национально-государственные интересы, гарантом и защитником которых выступает государство, т. е. существует комплекс проблем, решить которые может только государство и никто другой;

Необходимость государственного регулирования определяется задачами решения социальных проблем, влияющих на развитие экономики. Так, государство устанавливает минимальные размеры заработной платы, продолжительность рабочего времени, гарантированного отпуска, величину прожиточного минимума. Оно регулирует отношения между трудом и капиталом, определяет направления социальных расходов, устанавливает пособия по безработице, осуществляет выплаты различных видов пенсий и других пособий;

Обеспечить экономику необходимым количеством денег может только государство;

Вмешательство государства считается необходимым, так как стихийные начала рынка нацеливают экономическое развитие, прежде всего на получение прибыли конкретным предприятием или отраслью, а не на развитие экономики в целом.

Развитие монополий подрывает конкурентное начало рыночной экономики, отрицательно сказывается на решении макроэкономических проблем, ведет к снижению эффективности общественного производства. Поэтому монополизации рынка должна быть противопоставлена законодательная и иная антимонополистическая деятельность государства.

Факторы, обуславливающие необходимость государственного регулирования экономики. (приложение 4)

Таким образом, участие государства в решении проблем, порождаемых рынком, совершенно необходимо. При этом государство не должно подменять рынок и может действовать только в определенной системе координат. Эффективность рыночной экономики как системы, является границей государственного регулирования.

Основными объектами на которые направлено воздействие государства в сфере экономикиявляются:

Процессы разгосударствления приватизации, демонополизации- структура форм собственности

Экономический цикл процесс воспроизводства

Государственный сектор экономики

Условия и источники накопления капитала

Денежное обращение

Цены антиинфляционные процессы

Конкурентная среда

Предпринимательство

Социальная сфера трудовые отношения механизм защиты населения

Занятость кадры

Платежный баланс

Внешнеэкономическая деятельность страны

Окружающая среда.

Определяя объекты своего воздействия, государство формулирует и цели которые оно ставит перед собой Множество объектов воздействия обуславливает и множество целей разнообразных по своему характеру Совокупность целей представляет собой определенную систему включающую основную генеральную цель а также конкретные цели связанные с реализацией того или иного экономического или социального процесса и способствующие достижению главной цели

Основной главной целью государственного регулирования экономики является обеспечение социально-экономической стабильности в обществе Непосредственным следствием этой главной цели выступает формирование стартовых условий и потенциала экономического роста а на этой основеповышение благосостояния народа Данная цель более конкретно трансформирует всеобщую главную цель Взаимообусловленная совокупность главной и конкретных целей получила название «дерево целей»:

1) Обеспечение экономической стабильности выравнивание долгосрочных циклических и краткосрочных конъюнктурных колебаний

Регулирование отраслевой и региональной структуры национальной экономики

Обеспечение экономического роста

Поддержка устойчивости национальной валюты;

Обеспечение полной занятости

Принятие антимонопольного законодательства в России

Антимонопольное законодательство РФ направлено на недопущение создания монополий, а также способствование формированию, развитию и поддержанию конкурентной среды.

Формирование российского антимонопольного законодательства началось не так давно, в конце XX века, тем не менее некоторые его элементы уже можно усмотреть в дореволюционный период и в советское время. Однако никакие существовавшие до этого правовые системы и уложения не оказали на него существенного влияния. Поэтому принято считать, что создание антимонопольного законодательства началось с нуля.

Обратите внимание! Отправной точкой в этой сфере стало принятие закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22.03.1991 № 948-1, при помощи которого уже в том же году было приостановлено создание более 30 крупных концернов, наделенных властью по управлению государственным имуществом, созданию и ликвидации таких учреждений, а также назначению их руководителей.

В указанном акте были более четко определены задачи антимонопольной политики:

- Способствование образованию здоровых рыночных отношений путем содействия развитию конкуренции.

- Предупреждение, ограничение, пресечение становления монополистической деятельности.

- Контроль со стороны государства за исполнением указанных норм.

Важно! Этот закон действует по настоящее время, в основном в части определения понятий в данной области.

Российское антимонопольное законодательство

Антимонопольное законодательство России основано на Конституции и Гражданском кодексе РФ. Например, ст. 10 ГК РФ содержит положения, регламентирующие запрет применения гражданских прав в целях ограничения конкуренции.

Обратите внимание! Фундаментальным актом является закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ. В нём определены основы защиты конкуренции, а также методы подавления монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции.

Федеральный закон «О естественных монополиях» от 17.08.1995 № 147-ФЗ регулирует отношения в условиях естественных монополий, формирование и создание которых иногда оправдано по причине возможности обеспечения рынка товарами лишь одним предприятием.

Помимо указанных актов, нормы антимонопольного законодательства РФ содержат:

- Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 в виде запрета, ограничения, дискриминации на пользование недрами.

- Закон «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» от 13.12.1994 № 60-ФЗ указывает на недопущение отказа заключения государственного контракта с поставщиками, занимающими доминирующее положение на рынке.

- ФЗ «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ.

- Иные акты.

Важно! Отношения в этой сфере могут регулироваться постановлениями Правительства РФ, а также актами антимонопольного органа. В качестве примера можно привести приказ ФАС РФ «Об утверждении Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке» от 25.04.2006 № 108.

Уровни антимонопольного законодательства

Уровни антимонопольного законодательства делятся на 3 вида:

- Принимаемые на федеральном уровне.

- Принимаемые на уровне субъектов РФ, так как на этом уровне возможно регулировать, формировать и применять цены в определенной отрасли экономики, в том числе в естественных монополиях.

- Принимаемые на уровне муниципальных образований, так как на этом уровне допускается оказание воздействия на деятельность локальной монополии, например предприятия тепло- и водоснабжения.

Российское антимонопольное законодательство включает в себя немалый перечень нормативных актов, которые совершенствуются, дополняются и изменяются с учетом развития экономических отношений. Формируется оно из документов, принимаемых не только на федеральном, но и на региональном уровне, а также путем издания актов самим антимонопольным органом.